Vous êtes ici

Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale

Parmi les premiers archéologues français à s'être intéressés aux vestiges de la Seconde Guerre mondiale, Vincent Carpentier revient sur son dernier ouvrage sorti en librairie le 6 octobre 2022, Pour une archéologie de la Seconde guerre mondiale, coédité par les éditions de La Découverte et par l'Inrap.

Votre ouvrage s’intitule Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Pour la faire ou pour la défendre ?

Vincent Carpentier : Bien évidemment, c’est un peu les deux, puisque cette histoire est encore très jeune. Pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, des recherches archéologiques importantes ont été menées depuis trente ans, surtout sur les zones de tranchées, dans le nord-est de la France et dans les pays voisins, et dans une moindre mesure sur d’autres réalités que sous-tendent les conflits contemporains, comme les hôpitaux, les camps de prisonniers... Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, les découvertes sont désormais fréquentes dans le cadre de l’archéologie préventive, et l’on trouve énormément de vestiges dans certaines régions, comme la Normandie, qui pendant longtemps n’ont pas été considérés comme dignes d’intérêt de la part des institutions en charge du patrimoine. Les mentalités ont commencé à évoluer à l’approche du 70e anniversaire du débarquement, en 2014. Ce changement correspond d’ailleurs à un moment que l’on a déjà connu avec la fin des derniers « poilus ». À mesure que la mémoire vivante s’efface, on prête davantage d’intérêt à ces vestiges qui disparaissent chaque année, au gré des nouveaux aménagements, des processus d’érosion, très importants sur la façade maritime de la France, ou encore du pillage.

Normandie, Débarquement, Arromanches, caisson phoenix du port artificiel Mulberry B sur la plage à marée basse.

© Vincent Carpentier

Le titre est aussi un hommage à des gens qui nous ont guidés, je pense à Jean Guilaine qui a publié Pour une archéologie agraire en 1991. Pourquoi ce titre ? Cette archéologie existait déjà, mais elle n’était pas vraiment complètement entérinée ni officielle. Ce titre, je l’ai voulu, non pas provocateur, mais assez militant : décliner la variété et l’ampleur, parfois assez spectaculaire et inattendue des vestiges, m’intéresser non pas uniquement à une archéologie du conflit, mais à l’archéologie d’un événement « monstre » considéré sous toutes ses facettes, et surtout, opérer ce lien intellectuel entre l’ensemble des vestiges qu’il en subsiste, y compris ceux qui ont trait à la vie des civils. Certains sont oubliés alors même que, par un grand nombre d’aspects, ce conflit résonne encore aujourd’hui. Au cours de l’écriture de ce livre, la guerre a ressurgi, en Ukraine, où la Seconde Guerre mondiale avait particulièrement sévi, avec des accusations de nazisme, le rappel à la Grande guerre patriotique soviétique, comme si cette guerre n’en finissait pas de déclencher encore des remous et de justifier des actions militaires et surtout criminelles.

Est-ce le premier ouvrage sur l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale au niveau planétaire ?

Vincent Carpentier : Il existe depuis trois à quatre décennies des spécialistes de l’archéologie des conflits contemporains dans toute la sphère anglo-saxonne, très en avance en termes de champs thématiques, de réflexion, d’interdisciplinarité. En revanche, il s’agit bien de la première synthèse en français, à l’échelle nationale, et peut-être de l’une des premières à l’échelle internationale qui crée ce trait d’union entre les différentes facettes de cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale : outre les combats, l’internement, les crimes de masse, les arrière-plans économiques, sociologiques de la vie des civils, l’impact sur les populations, sur les paysages, la reconstruction, la mémorialisation… Il s’agit d’une guerre totale approchée dans sa globalité à travers le prisme de l’archéologie contemporaine.

Japon, Hiroshima, le dôme de Genbaku, mémorial pour la paix, seul bâtiment ayant résisté à l'explosion de la première bombe atomique le 6 août 1945.

© Wikicommons

Vous avez beaucoup travaillé sur l’archéologie du Débarquement. Qu’est-ce qui change quand on étend la focale comme ça, au reste du monde ?

Vincent Carpentier : Ce qui change, c’est d’abord un jeu d’échelles et de causalités multiples. Le Débarquement de Normandie par exemple, c’est l’ouverture d’un front à l’ouest, alors qu’il en existe un autre, antérieur et gigantesque, à l’est, qui cependant est beaucoup moins documenté par l’archéologie à ce jour. Les archéologues américains se sont, eux, beaucoup intéressés au théâtre du Pacifique où ils ont réalisé des prospections de grande ampleur suivies de travaux de synthèse sur les défenses japonaises et leurs réseaux de grottes, les débarquements de Marines, le déploiement de l’aéronaval… Ces nombreux vestiges sont aujourd’hui patrimonialisés. Cette archéologie est encore naissante en Normandie, mais elle offre un panorama qui, toutes proportions gardées, tend à être sensiblement équivalent et qui permet de dégager un certain nombre de spécificités de ces différents théâtres de la guerre. C’est le premier aspect, macro-aspect de cette recherche.

Normandie, Bretteville-sur-Odon, position de défense antiaérienne allemande (Flak) près de l'aérodrome de Caen-Carpiquet.

© Benoît Labbey, Inrap (fouille et cliché)

Un deuxième aspect concerne l’ordre des priorités entre l’archéologie des combats et celle des autres réalités associées au conflit. Les moyens militaires colossaux mis en œuvre, les bombardements massifs sur les populations, ces affrontements à très grande échelle, caractéristiques de la guerre totale, ont eu lieu parce qu’en arrière-plan, on a affaire à un conflit totalement anormal, avec la dimension criminelle de masse que chacun connaît. Ce renversement de priorités, je l’ai vécu en passant de l’archéologie du Débarquement à celle de la Seconde Guerre mondiale dans sa globalité. Cela n’enlève rien bien entendu à l’importance des vestiges liés aux combats, mais il convient de garder à l’esprit que l’on a avant tout affaire à la conséquence ultime, militaire, de l’emballement des dictatures et des crimes de masse. Cette archéologie n’est donc pas exclusivement guerrière, et n’a rien à voir non plus avec le militaria, cette passion morbide pour le matériel militaire, qui n’est bien souvent qu’une forme inavouée de pillage, avec ses soubassements économiques, mais qui influence beaucoup trop le regard du public sur ces événements.

Nanterre, tranchée abri de la défense passive.

© Nicolas Samuelian, Inrap (fouille et cliché)

Ce que je veux défendre et montrer, c’est une approche anthropologique du phénomène de la guerre totale contemporaine. Qu’est-ce qu’une guerre au milieu du XXe siècle ? Il y a tout ce qui correspond à l’agression, tout ce qui correspond aux moyens de défense, aux moyens énormes qui ont été mobilisés, le travail forcé, les matériaux pour construire des bunkers qui ont saigné les économies, sans servir à grand-chose d’ailleurs dans le cas du Mur de l’Atlantique. Il y a eu également des développements extrêmement rapides de technologies nouvelles comme le sonar, la pénicilline, les anesthésiants, l’atome et la bombe atomique et bien sûr, tout ce qui se rapporte aux destructions, à la vie ou à la mort de millions de civils.

Allemagne, Hambourg, immense tour de Flak (défense antiaérienne) de la Seconde Guerre mondiale, toujours intacte.

© Wikicommons

Il y a de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale un peu partout dans le monde, mais les motifs de ces recherches ne sont-ils pas différents selon les nations ?

Vincent Carpentier : L’archéologie, n’est pas une science exacte. Elle a certes des méthodes cartésiennes et archéométriques, des outils empruntés aux sciences dures, mais elle demeure profondément culturelle. Or, aucune étude sur aucune période n’est exempte de biais culturels. Chaque nation se scrute elle-même à travers ses recherches archéologiques. Les Américains, par exemple, ont surtout développé cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre du Pacifique, très au-delà de leurs frontières nationales. Pourtant, si l’on n’avait aujourd’hui à disposition que les données réunies par les Japonais ou les États du Pacifique, il n’y aurait probablement aujourd’hui quasiment aucun vestige patrimonialisé de ce conflit. L’opinion publique japonaise s’est passionnée et parfois divisée autour de ces travaux des archéologues américains dans les atolls du Pacifique qui ont permis de donner une visibilité à toutes ces grottes où les soldats japonais ont vécu et combattu. La plupart y sont morts. On retrouve tout en place dans ces grottes, y compris les corps parfois. Le fanatisme du bushido, qui va jusqu’à l’éventration rituelle, résonne encore dans la culture japonaise. On sait d’autre part que de nombreux Marines du Pacifique ont ramené des trophées, des têtes réduites. Ce sont des aspects de la violence de guerre qui interpellent, en rapport avec des comportements d’une férocité inouïe, qui disent quelque chose du point de vue d’une anthropologie de la guerre sur le temps long.

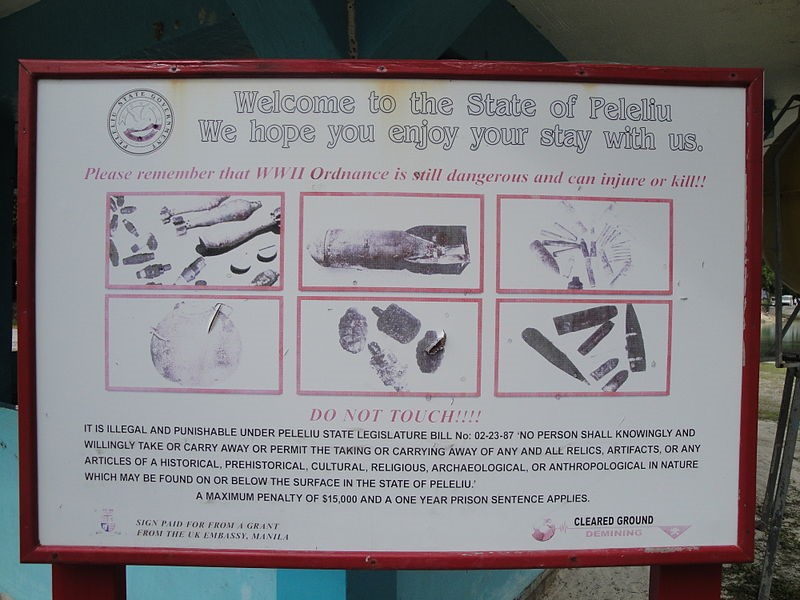

Les États micronésiens se sont emparés de cette archéologie pilotée par les Américains et ont développé en partenariat avec eux des projets de publication et surtout des musées et des mémoriaux. Ceux de l’île de Peleliu ont été financés en grande partie par la série de feuilletons télévisés, Band of Brothers – The Pacific produite par Steven Spielberg qui a rapporté des sommes colossales. C’est une suite très positive, à la fois sensible et intelligente, au conflit. D’un côté, on préserve la mémoire des anciens combattants américains ou japonais et de l’autre, on aide ces États, qui ont complètement subi la guerre, à préserver ce patrimoine.

Peleliu, pancarte accueillant les visiteurs et les avertissant du danger des munitions.

© wikicommons

Comme en Grande-Bretagne sur le Homefront, les Américains ont aussi beaucoup travaillé sur leur sol, par exemple, sur les camps d’internement des citoyens américains d’origine japonaise dont l’inventaire a été prolongé par des recherches de pointe, sur les jardins de tradition japonaise mis en place devant les baraquements, la production plus ou moins licite de saké, l’investissement des femmes dans le travail, etc.

Cette archéologie ouvre donc de nouveaux champs de recherche ?

Vincent Carpentier : Je crois et j’espère que cette archéologie, à l’horizon d’une décennie, va alimenter des recherches innovantes dans des disciplines connexes comme l’alimentation, l’économie de guerre, la technologie, les comportements... L’archéologie du Moyen Âge, par exemple, a connu la même évolution avec les travaux de Jean-Marie Pesez, de Jacques Le Goff ou encore de Joëlle Burnouf sur les invisibles de l’histoire, sur tout ce que l’histoire ne voit pas et que l’archéologie, parfois, peut arriver à discerner.

Normandie, Fleury-sur-Orne, gourmette retrouvée en fouille et gravée au nom et matricule de l'artilleur canadien Harry Fox. Offert à ce soldat par sa fiancée lors de son départ au front, cet objet a été rendu à la famille du vétéran par l'Inrap au nom de l’État français.

© Emmanuel Ghesquière, Inrap (fouille et cliché)

Par exemple, dans le cas de l’archéologie des combats en Normandie, j’ai commencé à documenter la consommation d’alcool par les troupes à partir des dépotoirs de soldats, en lien avec des travaux d’historiens. Évidemment, c’est un prisme qui a ses limites en archéologie : l’étude va reposer sur des contenants, des bouteilles, que l’on trouve dans des dépotoirs. Elle rejoint d’ailleurs une autre spécialité inventée par des archéologues américains qui est la « garbologie », de garbage (poubelle). Je m’inspire aujourd’hui à mon tour de ces travaux pour illustrer certains aspects de la vie au front qui ne transparaissent qu’à travers ces poubelles : leur système D, leurs rapports avec les civils, le troc, mais aussi certaines exactions dues entre autres à la consommation d’alcool. Cette question de l’alcool était importante pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour les États-Unis. Même si l’on est sorti de la prohibition en 44, c’est une armée sèche qui, culturellement, ne boit pas, à part quelques énergumènes. Beaucoup de très jeunes recrues se sont retrouvées ainsi directement confrontées à la violence du front et à l’alcool, et ont subi des chocs psychologiques très importants. Certains ont commis des actes regrettables, dont des viols.

Normandie, près des plages, Anguerny, vestiges d'une cantine et des repas d'un soldat du Queen's Own Rifles Regiment of Canada débarqué à Juno Beach le matin du 6 juin.

© Vincent Carpentier

Parmi ces champs de recherche, votre livre donne une place importante aux camps et à l’internement.

Vincent Carpentier : Quelques sites fouillés sont mondialement connus comme le camp de Sobibór où, comme on le sait, les installations de mise à mort ont été détruites, maquillées par les SS. Mettre ainsi au jour, ne serait-ce que sur l’un de ces quelques centres d’extermination de masse, l’ensemble des vestiges enfouis, y compris les chambres à gaz, est une démarche novatrice et aussi, essentielle. Ces travaux ont suscité des débats parfois très vifs, cela fait partie de l’histoire encore très sensible de ce conflit. Le rôle des archéologues est avant tout de participer pleinement à la restauration et à l’aménagement de tels mémoriaux pour proposer au grand public une histoire qui est aussi inscrite dans le sol.

En Alsace, les fouilles programmées actuellement menées sur le camp de concentration du Struthof font partie du programme de rénovation du Centre européen du Résistant déporté. On a affaire à un camp-musée déjà ancien mais avec des parties satellites bien moins documentées, une carrière dédiée au travail forcé sur laquelle ont lieu ces premières fouilles et un autre lieu comportant une chambre à gaz. À la suite des sondages archéologiques, le Président Emmanuel Macron est venu y dédier des stèles avec le nom des victimes, et le site est aujourd’hui en cours de réaménagement.

Le dossier de l’internement, extrêmement riche en France, va certainement être amené à beaucoup se développer. Jean-Pierre Legendre est l’auteur de nombreux travaux sur les camps d’internement y compris dans l’ex zone libre, dans le sud de la France. Il a attiré l’attention sur des camps fondés pendant la guerre d’Espagne et qui ont servi après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour y interner des prisonniers allemands. Denis Peschanski a été l’un des premiers historiens à travailler sur cette réalité très méconnue, alors que plus d’un million de prisonniers allemands ont été retenus en France jusqu’en 1948. Plusieurs de ces camps français sont devenus récemment des mémoriaux : les camps des Milles et de Compiègne, le fort de Romainville, Drancy avec ses graffitis de déportés.

Savenay (Loire-Atlantique), fouille d'un camp de prisonniers coloniaux français (Frontstalag) installé sur le site d'un hôpital militaire de la Grande Guerre.

© Antoine Le Boulaire, Inrap (Fouille et cliché)

Ces vestiges extrêmement sensibles nous parlent de faits qui, par ailleurs, sont quasiment invisibles faute d’avoir laissé des traces concrètes. Sans les graffitis de déportés de Drancy ou de résistants du Fort de Romainville, on ne disposerait quasiment d’aucun matériau permettant d’identifier les personnes internées, déportées ou assassinées. Le pionnier de ces études sur les graffitis a été un journaliste français, Henri Calet, à Fresnes, dès 1947.

Cancale, pointe du Grouin, graffiti tracé par des FFI des maquis bretons de l'arrière-pays malouin sur les murs d'un bunker allemand.

© Vincent Carpentier

À Montreuil-Bellay, un instituteur, Jacques Sigot, s’est battu toute sa vie pour qu’on préserve la parcelle d’un camp d’internement et de transit de Tziganes. Dans un champ longé par une voie ferrée subsistent des structures en béton. Beaucoup de prisonniers y sont morts de faim, de maladie, de mauvais traitements. C’est aujourd’hui un mémorial où se réunissent, tous les ans, les descendants des familles internées dans le camp. Des fouilles y sont actuellement projetées. La finalité n’est-elle pas avant tout de restituer cette mémoire volée à de jeunes combattants, des familles de civils, prisonniers, morts de faim, torturés ou exécutés ?

Montreuil-Bellay, camp d'internement et de transit pour Tsiganes.

© Vincent Carpentier

Dans la forêt polonaise où les nazis ont commis les pires atrocités, de jeunes archéologues recherchent des fosses communes et des vestiges de camps. Ils y relèvent aussi des arborglyphes, des inscriptions sur les arbres, tracées par des prisonniers qui ont totalement disparu des cadres et des registres. Mais ils ont laissé quelques centaines de ces inscriptions, encore lisibles aujourd’hui, avec des noms ou des dates.

Pologne, forêt de Chycina, arborglyphe tracé par un prisonnier déporté en 1944, retrouvé et relevé par un archéologue polonais.

© Dawid KOBIAŁKA, avec son aimable autorisation.

Selon vous cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale est-elle une archéologie comme les autres ? Et comment se positionne-t-elle par rapport à la recherche historique ?

Vincent Carpentier : En tant que chercheur formé très tôt à l’archéologie préventive, je trouve d’abord assez troublant que l’on n’ait pas, en tout cas pendant longtemps, accordé autant d’intérêt à ces vestiges au seul titre qu’ils étaient trop récents. Tous pourtant participent de ce même regard que l’on porte sur notre patrimoine enfoui. Il n’existe aucune raison de ne pas s’intéresser à ces vestiges qui ont tant à nous raconter. Il y a bien sûr une rigueur à respecter, une bibliographie historique à connaître, tout comme pour des périodes plus anciennes. Mon sujet, c’est d’abord l’archéologie en tant que discipline, et l’organisation d’un champ thématique nouveau, jusqu’alors trop disparate. Les archéologues n'ont pas à avoir des complexes vis-à-vis de l’histoire, contemporaine ou autre, je crois qu’il nous faut plutôt donner l’envie, à travers nos travaux, de lire les historiens.

Normandie, Blainville-sur-Orne, mise au jour en fouille de la cocarde d'un planeur de la 6e Division aéroportée britannique, atterri au nord de Caen le 6 juin 1944.

© Vincent Carpentier

Bien sûr, l’aspect éthique est omniprésent. Notre travail ne consiste pas à créer du sensationnel, au contraire même, ni à raviver de vieilles rancunes qu’il faut dépasser. Cela vaut aussi pour l’après-guerre et la collaboration qui, du reste, sont assez difficiles à documenter par l’archéologie. Mais la littérature a bien absorbé un Céline, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait aujourd’hui, très légitimement, s’intéresser à ces zones d’ombre de notre histoire. Parce qu’il s’agit avant tout de produire de l’intelligence, qui est la compréhension des choses, je ne vois aucune raison de se priver de l’enseignement des objets et des traces du passé récent qui subsistent dans le sol, a fortiori lorsqu’elles sont détruites pour construire un gymnase, un parking ou une déviation routière.

Fleury-sur-Orne, au cours de la fouille des vestiges d'un vaste camp canadien, Yvette Lethimonnier, âgée de 11 ans en 1944, en compagnie de sa fille Yolande, confie ses souvenirs au responsable de la fouille, Emmanuel Ghesquière.

© Vincent Carpentier

Ce qui est très singulier ici, c’est ce rapport à une époque très récente et donc à des témoins vivants, et aussi à leur souffrance. On ne sort pas indemne de tout ce qu’on peut lire ou entendre sur la Shoah ou sur les combats. Mais il me paraît très sain que l’archéologie puisse aujourd’hui pleinement et officiellement jouer son rôle de vecteur, voire de réactivation de cette mémoire, comme cela a été le cas par exemple, près de Cherbourg, lors de la fouille du camp de prisonniers de La Glacerie. Ce camp était oublié mais la fouille a délié des langues et réactivé les mémoires. Dans le cadre de ces recherches, je rencontre beaucoup de gens, témoins directs ou parents de vétérans, de déportés, de résistants, des gens parfois à qui l’on n’avait d’une certaine façon pas vraiment rendu justice. Le simple fait d’avoir leur nom dans un livre et de se savoir digne d’un intérêt historique est extrêmement important pour eux sur le plan sensible. Cela l’est en fait pour nous tous et pour ma part, c’est une forme d’engagement personnel. On parle beaucoup du vivre ensemble, aujourd’hui, y compris entre les peuples. Qu’un Français d’aujourd’hui porte son regard sur les soldats japonais peut être considéré comme très orgueilleux. J’y vois pourtant une tentative d’ouverture au dialogue, à la compréhension de l’autre, d’un héritage différent. Je suis très heureux d’avoir écrit ce livre, avec le sentiment de m’être emparé d’un sujet au moment de son émergence, de m’être arrêté sur un moment clé, avant qu’il soit prolongé par d’autres recherches.

- Votre ouvrage s’intitule Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Pour la faire ou pour la défendre ?

- Est-ce le premier ouvrage sur l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale au niveau planétaire ?

- Vous avez beaucoup travaillé sur l’archéologie du Débarquement. Qu’est-ce qui change quand on étend la focale comme ça, au reste du monde ?

- Il y a de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale un peu partout dans le monde, mais les motifs de ces recherches ne sont-ils pas différents selon les nations ?

- Cette archéologie ouvre donc de nouveaux champs de recherche ?

- Parmi ces champs de recherche, votre livre donne une place importante aux camps et à l’internement.

- Selon vous cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale est-elle une archéologie comme les autres ? Et comment se positionne-t-elle par rapport à la recherche historique ?