Vous êtes ici

Évolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle

Porteur du projet : Cristina Gonçalves-Buissart (CD93)

Coordinateur Inrap : Catherine Marcille

Participants : Alain Barrière (bénévole), Gaëlle Bruley-Chabot (Inrap), Émilie Cavanna (DHAAP), Dorothée Chaoui-Derieux (DRAC Île-de-France/SRA), Jean-Pierre De Regibus (JPGF), Marie Deschamp (Éveha), Stéphane Frère (Inrap), Cristina Gonçalves-Buissart (CD93), Jean-François Goret (DHAAP), Emmanuelle Jacquot (CD93), Benjamin Jagou (Inrap), Gaëtan Jouanin (CRAVO), Micheline Kérien (bénévole), Anicet Konopka (Inrap), Nicolas Latsanopoulos (CD93), Geoffrey Leble (Archeodunum), Annie Lefèvre (Inrap), Cyrille Le Forestier (Inrap), Aurélie Mayer (Éveha), Fabien Normand (CD93), Agata Poirot (Archeodunum)

Ce programme collectif de recherche (PCR) a necessité la reprise de l'ensemble des données issues des fouilles menées dans la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), dans la vallée du Sausset, à proximité des pôles du Petit et du Grand Tremblay, liés respectivement aux églises Saint-Pierre-Saint-Paul et Saint-Médard (fig. 1). L'objectif était de mieux cerner l'évolution de ce terroir du Ve au XIIe siècle. Il s'appuie sur des chercheurs travaillant sur les habitats ruraux du premier Moyen Âge en Île-de-France et sur les spécialistes des mobiliers.

Pourquoi un programme collectif de recherche ?

La mise en place de ce programme est apparue comme une évidence car, depuis près de 40 ans, la commune de Tremblay-en-France fait l’objet de très nombreuses opérations portant sur le premier Moyen Âge. Ces dernières, menées par différents opérateurs, ont livré une documentation abondante mais parfois ancienne. Celle-ci est hétérogène et des études devaient être reprises à l’aune des dernières découvertes, notamment pour les fouilles de l’association Jeunesse Préhistorique et Géologique de France (JPGF). Par ailleurs, des études spécialisées, des analyses et des synthèses devaient encore être réalisées. À cela s’ajoutent les diagnostics et les fouilles en cours qui offrent de nouvelles perspectives. Quant aux opérations à venir, elles nécessitent l’élaboration d’une véritable synthèse et la mise en place d’une méthodologie d’intervention et de traitement des données.

Les axes de recherche

Fort de ce constat, un récolement des données et une réflexion collective, sont apparues nécessaires avant d’envisager toute publication. D'où la mise en place de ce PCR, en lien avec les axes « Espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques gallo-romaine, médiévale et moderne » et « Les pratiques rituelles : lieux de culte, espaces funéraires et autres formes d’expression, du Néolithique à l’Époque contemporaine » de la programmation nationale de la recherche archéologique de 2023.

Cinq axes de travail ont été définis afin de mener à bien ce projet :

- Questionnement renouvelé sur les structures : typologie et interprétation plus poussée en réinterrogeant le corpus existant.

- Recalibrage chronologique des structures et des sites avec la reprise des études céramologiques avec une réactualisation des données.

- Typologie, chronologie des mobiliers et études spécialisées : mise au point sur toutes les études déjà menées (à refaire si nécessaire et données à homogénéiser), réalisation au besoin des études qui n’ont jamais été faites.

- Homogénéisation de la documentation : plans de site, relevés en plan et en coupe de structures, dessins de mobilier, descriptions des structures et des mobiliers...

- Organisation des espaces et implantation territoriale : création d’un système d'information géographique (SIG) spécifique et réalisation d'une étude archéogéographique.

Les travaux réalisés

Dans le cadre de ce projet, le choix a été fait de prendre en compte les données des diagnostics, fouilles, évaluations ou surveillances antérieures à 2020, ayant livré des traces d’occupations du Ve au XIIe siècle, dans le Vieux Pays de Tremblay et ses abords. Cela représente 72 opérations sur les 116 répertoriées à l’échelle de la commune, toutes périodes confondues.

Une année probatoire, en 2019, a permis le regroupement et le dépouillement de l’ensemble des rapports d’opération et des publications. La critique d’une cinquantaine de sources visait à déterminer les études à reprendre ou à réaliser. Le récolement des lieux de conservation des archives et du mobilier a également été menée pour pouvoir en disposer.

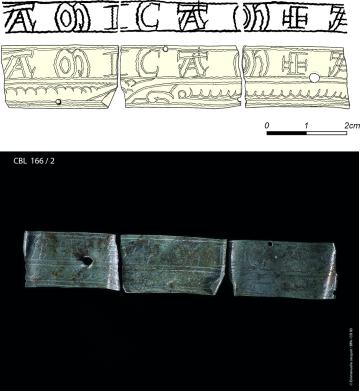

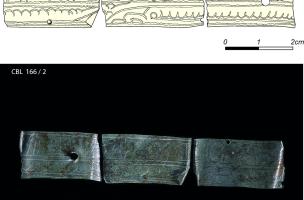

Dès 2020, les chercheurs du PCR ont consacré leurs efforts à la collecte, l’inventaire et l’analyse des données, soit sur les structures soit sur le mobilier, avec un souci d’harmonisation des informations recueillies afin de favoriser les requêtes transversales. De nombreuses études ont été menées ou reprises notamment pour la céramique (fig. 2), la faune et le petit mobilier (fig. 3). Une base de données et un SIG (fig. 4) ont été mis en place ainsi qu’un serveur partagé pour centraliser et donner accès aux résultats. L’ensemble de la documentation graphique a été homogénéisée et des campagnes photographiques de mobilier ont été réalisées (fig. 5). Ces travaux ont permis, notamment, la reprise de toutes les données des opérations portées par l’association Jeunesse Préhistorique et Géologique de France, dont les opérations de sauvetage remontent aux années 1990 (fig. 2, 3 et 6).

2. Céramique mérovingienne du fond de cabane 045 du Clos-Saint-Charles (site 669 de la JPGF, 1992).

DAO et clichés : A. Lefèvre, Inrap ; Cliché de la molette : JPGF.

3. Peignes en matières dures animales de la Rue Cruppet (fouille JPGF, 1992).

J.-F. Goret, DHAAP.

5. Tôle ornementale gravée CBL166/2 de la fouille du Château Bleu (fouille CD93 sous la responsabilité de S. Frère, 1997-1998).

Dessin/DAO : Nicolas Latsanopoulos, CD93 ; Cliché : Emmanuelle Jacquot, CD93.

6. Extrait du projet SIG avec les opérations de la JPGF.

PCR Tremblay