Vous êtes ici

Des occupations néolithiques et protohistoriques à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales)

En amont de la réalisation de lotissements de chalets, deux fouilles à Font-Romeu-Odeillo-Via ont permis de documenter la partie centrale et assez pentue d’un versant bien exposé, une « soulane », entre 1 580 et 1 650 mètres d’altitude. Elles ont révélé des vestiges d’aménagements agricoles et des traces d’activités quotidiennes, témoignant d’une longue occupation du versant de la montagne cerdane, du Néolithique à l'Époque contemporaine.

Des témoignages du passé agricole du versant

Les fouilles des deux sites ont mis en évidence des aménagements renvoyant au passé agricole de la commune. Des murs en pierre sèche, parfois massifs, témoignent de la mise en terrasse du versant. Dans l’une des zones de la fouille de « la Carella », un aménagement pourrait correspondre à une petite section du chemin médiéval reliant Odeillo à Mont-Louis, dont le tracé est encore très fréquenté par les randonneurs.

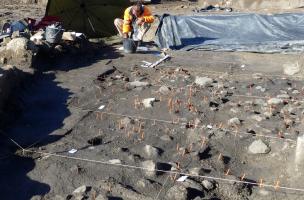

Vue de la fouille de La Castella.

© Wilfrid Galin, Inrap

Vue de la zone est du chantier de Ria Biat en fin de décapage.

© Florian Milesi, Inrap

Vue de la zone ouest du chantier de Ria Bia.

© Florian Milesi, Inrap

Des drains ont été observés. Ces structures linéaires et empierrées témoignent de la gestion des écoulements des eaux sur ce versant marqué par une pente en moyenne à plus de 15 %. Ces drains ont vocation à diriger les flux issus de petites résurgences, encore actives après des pluies, vers des points bas, parfois largement empierrés, ou vers le petit cours d’eau bordant l’emprise des fouilles à l’est.

Réseau de drains sur la fouille de Ria Bia.

© Christophe Durand, Inrap

Reliquat d’un mur de terrasse d’époque médiévale.

© Christophe Durand, Inrap

« Claveguera » monumentale : système d’évacuation des eaux, lisiers ou purins.

© Roland Haurillon, Inrap

L’importance de ces aménagements est cruciale au printemps puisqu’ils permettent d’accélérer la mise en culture des terrains lors de la fonte des neiges.

À ce jour, tous ces vestiges sont datés entre le Moyen Âge et le XIXe siècle et témoignent de la perduration sur le temps long de ces pratiques agricoles.

Vue aérienne d’une partie du système de drains dans la zone 5 de la fouille de la Carella.

© Patrick Andersch-Goodfellow, Inrap

À « Riat Bia », une fréquentation du Néolithique à la fin de l’âge du Bronze

Sur l’emprise de la fouille « Riat Bia », des fosses, des foyers empierrés et des trous de poteau témoignent d’une fréquentation du versant dès le Néolithique et ce jusqu’à la fin de l’âge du Bronze. Des petits lambeaux épars de niveaux de sols ont livré quelques restes de céramique.

Foyer empierré.

© Omar Nusseyr, Inrap

Petit foyer empierré délavé.

© Sabine Dupuy, Inrap

Des restes céramiques ou lithique et de grandes quantités de charbons de bois ont été mis au jour dans des fosses dispersées. Des concentrations de trous de poteau indiquent l’existence de structures légères (abri, habitat…) et la présence de foyers et de rejets de fours avec éléments de parois renforce l’idée d’un petit habitat. Une cabane avec arase de pierre a également été partiellement fouillée.

Fosse avec probable rejet de four.

© Ingrid Dunyach, Inrap

Les indices limités de l’âge du Fer semblent se réduire à quelques fonds de fosses et un peu de mobilier.

Sur le site de « la Carella », la fin de l’âge du Bronze n’est représentée que par du mobilier pris dans les colluvions et possiblement issu de l’occupation de « Riat Bia » située plus haut sur la pente. Ce mobilier est par ailleurs mélangé avec des éléments plus anciens (Néolithique) et plus récent (Moyen Âge).

Arase de cabane de l’âge du Bronze mis au jour sur la fouille de Ria Biat.

© Patrick Andechs-Goodfellow, Inrap

Un niveau de sol du Néolithique ou de l’âge du Bronze conservé

Dans la zone nord de l’emprise de la fouille de « la Carella », un lambeau de sol d’environ 20 m² a été conservé au profit d’une petite dépression du terrain. Ce reste d’occupation se matérialise par un foyer en cuvette et un sédiment limoneux très sombre et chargé en restes mobiliers (céramiques, industrie lithique taillée, outils de meunerie), mais aussi en charbons et graines.

Vue aérienne du niveau de sol du début de l’âge du Bronze ou du Néolithique. On remarque bien ce niveau par sa couleur plus sombre.

© Patrick Andersch-Goodfellow, Inrap

Le niveau de sol du début de l’âge du Bronze ou du Néolithique,en cours de fouille.

© Ingrid Dunyach, Inrap

Une anse en céramique.

© Ingrid Dunyach, Inrap

Les premiers éléments semblent indiquer que cette occupation a été scellée par les colluvions datés de la transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer. Aussi, au regard des éléments céramiques en cours d’étude, il semble que ce niveau de sol corresponde à occupation plus ancienne, du début de l’âge du Bronze voire de la fin du Néolithique, au dernier tiers du IIIe millénaire.

Vase néolithique.

© Claire Gazaniol, Inrap

À « la Carella », des activités particulières dans des fosses néolithiques et un petit bâtiment en terre crue et pierre sèche ?

Dans la zone la plus au sud de la fouille de « la Carella », deux grandes fosses de plus de 2,5 m de longueur chacune ont été découvertes. L’une d’entre elles a livré un vase archéologiquement complet dont la forme renvoie à la fin du Néolithique. Un important niveau charbonneux et induré marque le comblement central de cette fosse. L’un de ses bords a été consolidé par un enduit en terre crue. C’est depuis ce bord que la base d’un mur en terre crue et le départ d’un autre en pierre sèche viennent s’adosser au sommet du creusement, laissant envisager un ensemble associant un petit bâtiment fonctionnant de pair avec la fosse ayant vocation à rester béante.

Vue aérienne de la fouille du bâtiment. A gauche, le mur en pierre sèche. Perpendiculaire à la mire, le mur en terre et pierre ; puis le début de la fosse.

© Patrick Andersch-Goodfellow, Inrap

La seconde fosse, située à moins de 5 m au nord-est de cet aménagement a été comblée par une succession de sept niveaux de rubéfaction en cuvette s’étendant sur toute la largeur du creusement. À chacune de ces étapes, un petit monticule de terre crue a été aménagé dans le point bas de ces foyers. Aucune hypothèse concernant la fonction de ces aménagements n’a encore été avancée.

Coupe d'une fosse, avec les niveaux rubéfiés et charbonneux ainsi que le dôme de terre crue.

© Claire Gazaniol, Inrap

Un fort potentiel paléoenvironnemental à développer

Dans la zone nord de la fouille de « la Carella », la réalisation de transects géomorphologiques a mené à la découverte de plusieurs paléochenaux. Ces anciens lits correspondent au déplacement progressif vers l’est du cours d’eau qui borde actuellement les deux emprises de fouille. Dans le fond d’un de ces anciens cours d’eau, un niveau humide a livré des restes de branches, des plaques d’écorce et de nombreux cônes de conifères associés à des sables, laissant envisager un épisode de crue.

Détail des cônes de conifère.

© Christophe Durand, Inrap

La présence de gros tessons décorés, de la transition âge du Bronze / âge du Fer, permet d’envisager de dater cet évènement. Mais c’est surtout la possibilité de dater finement les restes, grâce à la dendrochronologie, voire très finement en travaillant sur la saisonnalité des cônes, qui est ici offerte. Par ailleurs la présence de ces éléments bien conservés ouvre une fenêtre sans pareille sur la composition du paysage à la Protohistoire sur ce versant de la commune.

Vue d’une partie des bois en cours de fouille.

© Christophe Durand, Inrap

Aménagement : Font-Romeu Aménagement (fouille de Ria Biat) et société Modia (fouille de la Carella)

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Occitanie)

Recherche archéologique : Inrap

Responsables scientifiques : Florian Milési, Inrap (fouille de Ria Biat) et Wilfrid Galin, Inrap (fouille de la Carella)

- Des témoignages du passé agricole du versant

- À « Riat Bia », une fréquentation du Néolithique à la fin de l’âge du Bronze

- Un niveau de sol du Néolithique ou de l’âge du Bronze conservé

- À « la Carella », des activités particulières dans des fosses néolithiques et un petit bâtiment en terre crue et pierre sèche ?

- Un fort potentiel paléoenvironnemental à développer