Vous êtes ici

Cimetière de Harkis au Camp Joffre à Rivesaltes : une opération d’archéologie forensique (Pyrénées-Orientales)

Lundi 28 avril 2025, Dominique Garcia, président de l’Inrap, a remis à Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, le rapport final de l’opération d’archéologie forensique conduite à l’automne 2024 au Camp Joffre de Rivesaltes. Commanditée par la ministre afin de pouvoir répondre aux attentes des familles, cette opération avait pour objectif de retrouver l’emplacement des tombes de Harkis creusées entre 1962 et 1965.

La conclusion de recherches lancées dans le cadre du Plan d’action en faveur des Harkis

De 1962 à 1965, le camp Joffre à Rivesaltes a accueilli près de 22 000 Harkis, anciens supplétifs de l’armée française durant la guerre d’Algérie, et leurs familles. Cela représente un quart des Harkis de France ce qui valut à ce camp de transit le surnom de « capitale des Harkis ». Au moins 146 personnes, dont 101 enfants, y sont décédées. Morts à l’intérieur des camps, ils y ont été enterrés de manière anonyme.

Vue générale du site des recherches. Vue du sud.

© Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

En 2014, la cinquième mesure du Plan d’action en faveur des Harkis instaure un travail d’identification de leurs lieux d’inhumation. Dans ce cadre, le 19 novembre 2016, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) commande une étude à l’Inrap visant à retrouver l’emplacement du cimetière à l’intérieur du camp, où une soixantaine de défunts ont été inhumés (les autres ont été enterrés dans les cimetières de l’Ouest ou du Nord de Perpignan).

Cette étude, réalisée par Cécile Jung, a pris la forme d’un travail de photo-interprétation de vues aériennes et d’investigations in-situ en compagnie de familles, mais le secteur n’a pu être localisé.

L’annonce le 29 octobre 2023 par Patricia Mirallès, alors secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, d’une nouvelle mission de géolocalisation et de fouilles du cimetière harki du camp de Rivesaltes, sur la base d’une piste jugée sérieuse, relance ces recherches.

L’emplacement du cimetière localisé grâce une méthodologie éprouvée

L’opération a été confiée à Patrice Georges-Zimmermann, spécialiste d’archéologie forensique à l’Inrap, qui avait déjà réalisé le diagnostic ayant permis la découverte du cimetière du camp harki de Saint-Maurice-l’Ardoise.

Fort des enseignements méthodologiques de cette opération, et grâce à l’expertise de plusieurs acteurs réunis régulièrement à partir du 2 avril 2024 sous la présidence de Bruno Berthet, Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, un protocole d’étude est mis au point. Le groupe de travail constitué ad hoc – composé de Patrice Georges-Zimmermann (Inrap), Denis Guilbeau (Drac Occitanie), Abderahmen Moumen (ONaCVG) et Olivier Passarrius (service archéologique départemental des Pyrénées-Orientales) et Renaud Schouver (ONaCVG ) – a notamment travaillé sur l’ensemble des ressources disponibles.

La découverte de documents inédits (des correspondances trouvées dans les liasses non cotées du service des acquisitions foncières du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales) a conduit à une nouvelle recherche par photo-interprétation dans l’environnement du cimetière allemand. Des anomalies, sous la forme de petites tâches apparaissent entre juillet 1962 et août 1967. En juillet 1987, une grande tache claire indique un bouleversement récent.

En 2024, une équipe d’archéologues de l’Inrap intervient sur le terrain avec l’autorisation de la Drac et de la Dreal. À une prospection pédestre, succède, du 25 au 29 novembre, une opération de sondages archéologiques.

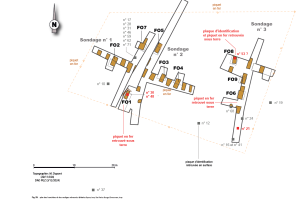

Plan des tranchées et des vestiges retrouvés lors de l'opération au Camp Joffre.

© Matthieu Dupont, Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

Une exhumation des défunts confirmée par les résultats archéologiques

Le terrain ne présentait aucun indice permettant d’identifier le lieu comme un cimetière : pas de tombe, ni de dalle ou même de tas de terre. Seuls éléments visibles : une maçonnerie et quelques éléments de construction en vrac, 9 piquets encore fichés dans le sol, sciés ou pliés, ainsi que 15 étiquettes en tôle de zinc, retrouvées disséminées sur la quasi-totalité du terrain.

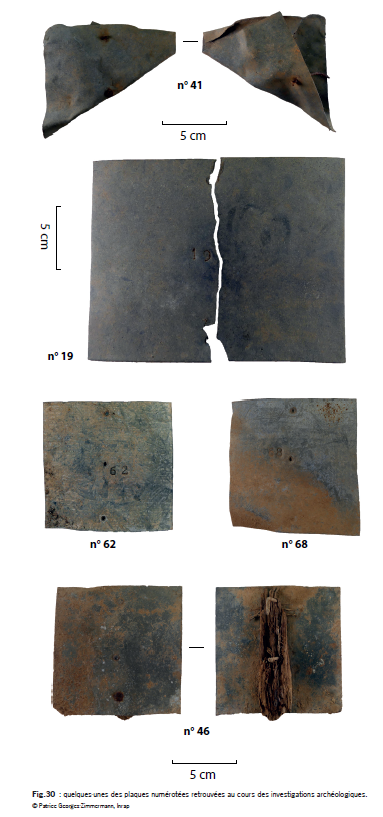

Quelques unes des plaques numérotées retrouvées au cours des investigations.

© Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

Trois sondages ont été réalisés, sur une surface de 260 m². Ces tranchées révèlent 3 piquets supplémentaires, mais surtout 27 traces de creusement. Ces fosses, orientées nord-est / sud-ouest, étaient parallèles entre-elles et disposées en rangées. 9 ont été en partie fouillées. Elles présentent des formes rectangulaires, aux angles droits et aux parois rectilignes. Leurs dimensions importantes – 1,80 m à 3,24 m de longueur, plus d’1 m de largeur et des profondeurs qui vont jusqu’à 2 m – sont caractéristiques de creusements réalisés à l’aide d’un engin mécanique (ce que confirment d’ailleurs les traces de godet à dents retrouvées dans le sol par les archéologues).

Les fosses sont vides, aucun individu n’y subsiste. Seuls deux fragments osseux ont été découverts et ré-inhumés dans leurs fosses respectives.

Tranchées des sondages sur le site des recherches.

© David Colonge, Inrap

Creusement de sondage sous la surveillance de Bertrand Poissonnier sur le site des recherches.

© David Colonge, Inrap

Dans cette vue de l’extension est du sondage n°2 , on observe les fosses alignées parallèlement.

© Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

Piquets en fer retrouvés à l’extrémité sud du sondage n°2.

© Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

Fosse (FO5). Vue du sud.

© Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

Fosse (FO1). Éléments de maçonnerie. Vue de l'est.

© Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

L’emplacement du cimetière est donc bien confirmé. Dans les années 1960, les tombes devaient être maçonnées et identifiées par un piquet en bois sur lequel était clouée une plaque métallique. 19 de ces plaques ont été retrouvées ; elles sont numérotées entre 10 et 71. Les creusements profonds ont été réalisés à l’emplacement des sépultures, sans doute à des fins d’exhumation. La quasi absence d’ossements montre d’ailleurs un souci d’exhaustivité dans la récupération des sujets.

L’opération archéologique confirme donc la localisation du cimetière de Harkis du camp de Rivesaltes et documente matériellement l’effacement des tombes et des corps.

Dominique Garcia, président de l'Inrap, Daniel Guérin, directeur général délégué de l'Inrap, Catherine Utrera, directrice interrégionale Midi-Méditerranée, de l'Inrap, Patrice Georges-Zimmermann, responsable des recherches archéologiques (Inrap), et Ingrid Dunyach, DDAST Inrap Languedoc-ouest.

© Jean-Baptiste Jamin, Inrap

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Occitanie)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Patrice Georges-Zimmermann, Inrap

avec la participation du groupe de recherche composé de Denis Guilbeau (Drac Occitanie), Abderahmen Moumen (ONaCVG), Olivier Passarius (service archéologique départemental des Pyrénées-Orientales) et Renaud Schouver (ONaCVG )