Vous êtes ici

Une Villa antique à Pernant (Aisne)

À 5 km à l’ouest de Soissons, sur la commune de Pernant (Aisne), une fouille menée d’août à décembre 2024 a permis d’étudier une portion de villa antique. Quelques vestiges d’époque protohistorique ont également été mis au jour, ainsi que la tombe d’un soldat allemand de la Première Guerre mondiale.

Les éléments structurants de la villa

La découverte de la villa s’insère dans le contexte riche et bien documenté de la vallée de l’Aisne. Outre la proximité de Soissons/Augusta Suessionum, chef-lieu de la cité des Suessiones, le site est placé aux abords d’une voie antique importante et d’une rivière navigable. Ces facteurs sont probablement à l’origine de la création et du développement de l’établissement. Grâce à sa position en bas de versant, il offre un très bon état de conservation, d’autant qu’aucune occupation postérieure ne vient perturber les vestiges.

La fouille menée sur 5 700 m² a concerné l’angle nord-ouest de la villa, correspondant à une partie de la pars rustica. La fouille ne permet pas de cerner son extension totale, mais une prospection aérienne des années 1970 montre qu’elle couvrait plusieurs hectares, vers l’est et le sud.

La villa s’organise selon un schéma classique pour la région, avec une cour interne cernée par un mur de clôture, dégagé sur 80 m de long. Édifié en grand appareillage de blocs calcaires d’origine locale et mêlant des blocs de grès, il ferme l’angle nord-ouest de la cour. Côté ouest, un aménagement en pierres calcaires massives, long de 9 m, a été construit en appui contre le mur de clôture. Il pourrait s’agir du seuil d’une entrée qui permettait d’accéder à la cour.

Mur de clôture occidental. Au premier plan, l’aménagement est composé de grands blocs de calcaire alignés, ils ont été placés en appui contre le mur de clôture. Pourrait-il correspondre à un accès à la cour de la pars rustica ?

© D. Delaporte, Inrap

Les premières observations menées sur les mobiliers laissent présager une occupation principale allant du Ier au début du IVe siècle ap. J.-C.

Des bâtiments remarquablement bien conservés

Deux bâtiments rectangulaires, placés dans la continuité du mur d’enceinte, ont été étudiés. Ils apportent de nombreuses informations sur les activités exercées au sein l’établissement. Leurs fondations bien conservées montrent qu’il s’agissait de constructions de qualité, entièrement en pierre.

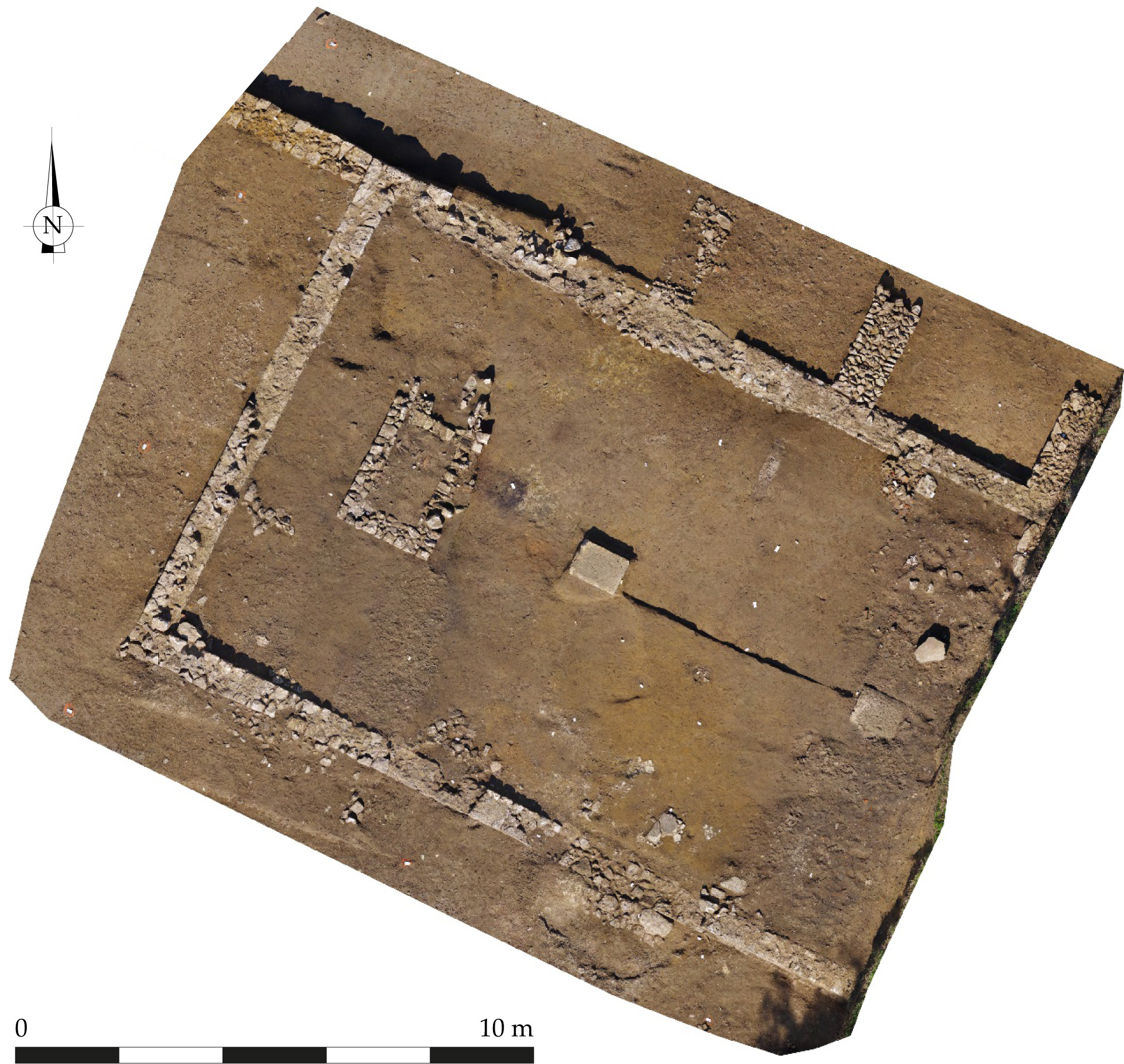

Orthoimage du bâtiment A de Pernant « La Couture ». L’extrémité orientale du bâtiment n’a pas pu être appréhendée. Le mur de clôture nord prend naissance à l’angle nord-ouest du bâtiment A, dans le prolongement du mur gouttereau nord de ce dernier.

© R. Debiak, Inrap

Le bâtiment A, situé côté nord-est, mesure au moins 15 m de longueur, un peu plus de 10 m de largeur, pour une surface interne de 131 m² minimum. La fouille a révélé l’existence d’un premier état de l’édifice sur poteaux porteurs, de même orientation, moins large toutefois que son successeur en dur. Deux blocs calcaires massifs situés dans l’axe longitudinal du bâtiment servaient de base à des poteaux de soutènement de la charpente et d’un probable grenier aménagé. Trois contreforts massifs dépassant les 2 m de longueur ont été construits après l’édification du bâtiment A, en appui sur le mur gouttereau nord. Est-ce que le bâtiment a montré des signes de faiblesse structurelle entrainant la mise en place de tels renforts ? Ces caractéristiques imposantes sont révélatrices de l’aspect qu’avaient les bâtiments agricoles de cette villa.

Vue générale du bâtiment A du nord-est vers le sud-ouest. Les aménagements internes, notamment les deux blocs massifs de forme rectangulaire de dimensions similaires, sont placés dans l’axe longitudinal du bâtiment.

© D. Delaporte, Inrap

Intégralement dégagé, le bâtiment B mesure 17 m sur 9 m. Il est divisé en deux pièces de surface égale, séparées par un mur de refend non chaîné aux murs gouttereaux. Ses fondations atteignent 1,20 m de profondeur. Les niveaux archéologiques conservés à l’intérieur du bâtiment B sont complexes. Plusieurs structures de combustion y ont été fouillées, notamment dans la pièce méridionale. Le mobilier recueilli dans les niveaux d’occupation est important et diversifié : hache, gouge, hipposandale, monnaies, scories…

Vue générale du bâtiment B, divisé en deux pièces de surfaces égales de 55 m² chacune et séparées par un mur de refend non chaîné aux murs gouttereaux.

© D. Delaporte, Inrap

D’autres structures de combustion ont été fouillées au sein des deux bâtiments. Il pourrait s’agir de fours domestiques et peut-être d’une forge, l’hypothèse est à confirmer par les études. Ainsi, les fonctions et les activités de ces deux bâtiments semblent différentes. Les observations architecturales et les études de mobilier permettront de les caractériser.

D’autres vestiges d’habitat

Un dense réseau de fossés a été dégagé à l’intérieur et à l’extérieur de la cour. Ces fossés, pauvres en mobilier archéologique, respectent les orientations générales de l’occupation antique. Les observations stratigraphiques plaident en faveur d’une origine antérieure à la mise en place des bâtiments sur fondations de pierres et du mur de clôture.

Deux puits sont situés côte à côte, le long du mur de clôture occidental, à l’extérieur de la cour. Stratigraphiquement scellés par des aménagements postérieurs, ils pourraient avoir une origine précoce, à l’instar du réseau de fossés. Au même endroit, plusieurs fours ont été mis au jour ; les concernant, le mobilier oriente plutôt vers une datation tardive, du Bas Empire.

Coupe longitudinale du four. Placé contre le mur de clôture occidental, mais à l’extérieur de la cour de la pars rustica, ce four pourrait avoir une origine tardive.

© M. Braida et L. Fallet, Inrap

La tombe d’un soldat allemand de la Première Guerre mondiale

La tombe, désarmée mais avec des restes de chaussures et une cinquantaine de boutons vestimentaires, a été fouillée en suivant les protocoles archéologiques. Plusieurs objets personnels accompagnaient le défunt : un chapelet avec une croix en argent, un miroir de poche, des fragments de papier portant une typographie germanique, cinq monnaies, un peigne, un couteau suisse et une paire de ciseaux. Sa plaque d’identification ainsi qu’une bague de mariage poinçonnée aideront très probablement à identifier le soldat.

Le corps et les effets ont été remis à la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK). Si des descendants sont retrouvés, la ré-inhumation du soldat sera alors possible sur le territoire allemand, en respectant les volontés de la famille. Si aucun descendant n’est connu ou si l’identification du soldat est impossible, le VDK procèdera au dépôt des restes dans un cimetière militaire allemand de l’est de la France.

Vue de détail de la bague de la tombe 30. Elle était disposée sur l’un des doigts de la main droite du soldat allemand. Les nombres « 25 12 08 » sont poinçonnés, correspondant à la date de mariage du défunt, soit le 25 décembre 1908. Les lettres A et X étaient également poinçonnés.

© M. Braida et L. Fallet, Inrap

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Hauts-de-France)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : David Delaporte, Inrap