Vous êtes ici

Fouille programmée de Nanterre à l’époque moderne dans le parc des Anciennes Mairies (Nanterre – Hauts-de-Seine). Un collège royal au cœur du village de Nanterre (1642-1797)

Porteur du projet : Nicolas Samuelian, Inrap, Société d’Histoire de Nanterre ; UMR 8068

Participants : Bouëtiez Emmanuelle du (Inrap, UMR 7041 ArScAn), Cammas Cécila (Inrap, UMR 5140 ASM ), Cetout Alice (Inrap), Claude Caroline (Inrap, UMR 6273 CRAHAM), Drwila Gabriel (Inrap), Frère Stéphane (Inrap, UMR 7209 AASPE), Gely Jean-Pierre (Chercheur associé à l’université Panthéon-Sorbonne), Gomes Nathalie (Inrap), Leconte Luc (Inrap, UMR 7041 ArScAn), Pecqueur Laure (Inrap, UMR 7206 Éco-Anthropologie), Renel François (Inrap, UMR 7041 ArScAn), Touquet Régis (Inrap, UMR 7194 HNHP)

En 1642, l’abbaye de Sainte-Geneviève de Paris fait construire dans le village de Nanterre un collège dont l’aménagement va engendrer un bouleversement urbain, économique et social. Les fouilles entreprises entre 2022 et 2024 ont permis non seulement de documenter cet ensemble religieux, démonté à la Révolution, mais apportent également un regard inédit sur l’habitat villageois antérieur au collège. Ce projet enrichit ainsi nos connaissances sur une phase de l’histoire nanterrienne mal connue, la période moderne.

historique

Les trois campagnes de fouille qui se sont déroulées depuis 2022 dernier font suite à un diagnostic effectué dans le cadre préventif en janvier 2020 dans le parc des Anciennes Mairies à Nanterre (Hauts-de-Seine). Il avait permis la mise au jour d’une partie des vestiges du collège génovéfain fondé en 1642 par le Révérend Père Paul Beurrier (fig. 1). De ce bâtiment devenu collège royal au XVIIIe siècle et démonté à la Révolution, il n’était connu, jusqu’au mois de janvier 2020, que les sous-sols. En effet, une portion de ces caves est actuellement utilisée comme remise par le centre de santé Maurice Thorez située dans une maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle, bâtie sur les ruines du collège. Une autre partie de ces sous-sols avait été découverte accidentellement en 1993 lors d’un affaissement de terrain lié à l’effondrement d’une voûte d’une cave mal rebouchée dans le parc municipal. C’est à partir de ce « trou » remblayé depuis, que le diagnostic effectué dans le cadre du projet d’agrandissement du parc municipal a débuté. Le vidage partiel de cette cave et le décapage au sommet de la voûte effondrée, ont fait apparaître un niveau de rez-de-chaussée jusqu’alors inédit sur un bâtiment que l’on croyait disparu (fig. 2). Si une bonne partie de ces caves avait été démontée et ensevelie à partir de 1797, une autre partie était donc bien conservée dans la partie sud du parc, c’est-à-dire dans l’espace mitoyen à l’actuelle cathédrale Sainte-Geneviève (ancienne église Saint-Maurice). Il demeurait donc un niveau de rez-de-chaussée insoupçonné et des caves non remblayées en-dessous. De ce niveau en surface, le diagnostic a révélé la présence d’un sol pavé, de murs, d’un accès condamné entre ce bâtiment et le presbytère, ainsi qu’une cage d’escalier menant au sous-sol.

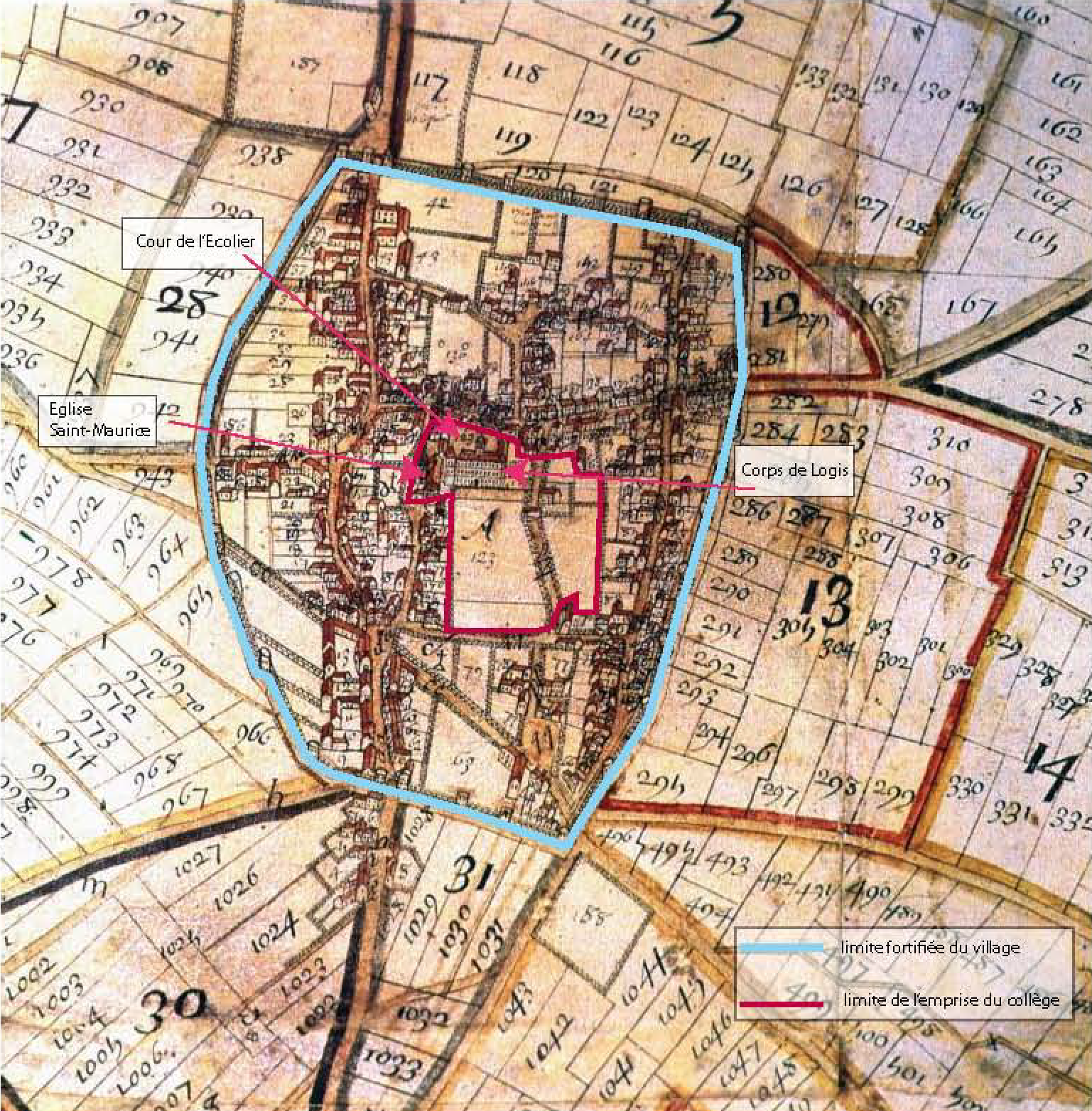

1. Plan de 1688, le plus ancien de Nanterre, où le collège figure déjà au centre du village.

Archives nationales

En outre, le décapage mécanique à l’extérieur de l’emprise du bâtiment avait également permis la mise au jour de vestiges architecturaux antérieurs au collège. Des murs et des sols plâtrés bien conservés témoignaient de l’aménagement du village au XVIe et XVIIe siècle. L’orientation de ces murs suggérait une organisation du tissu villageois différente de celle que l’on connait aujourd’hui, héritée du bouleversement qu’avait provoqué l’édification du collège. De Nanterre avant la publication du plan terrier (1688) on ne connaît à ce jour aucun plan. On sait cependant, par la lecture des Mémoires du Père Beurrier, que de nombreuses maisons ont été achetées pour être détruites et laisser place au collège des génovéfains. Ces constructions, dont on observe clairement qu’elles ont été coupées de manière très nette pour le creusement des fondations du collège, font partie des rares témoignages, plutôt bien conservés et sur une surface non négligeable, de l’occupation du bourg de Nanterre antérieure au collège.

La création d’une telle institution dans un village de dimension modeste occupé alors par 1000 à 2000 habitants est un véritable bouleversement car désormais 10% de la surface du bourg de Nanterre va être occupée par l’ensemble religieux (fig. 3). L’arrivée d’une centaine d’élèves, accompagnés de leurs domestiques ainsi que des enseignants et du reste du personnel, va perturber l’équilibre du village. En effet, il faut subvenir aux besoins alimentaires de ces nouveaux occupants, notamment en eau. Le détournement des sources par les ecclésiastiques à leur profit va être à l’origine de conflits. Aux puits qui existent dans le village, s’ajoute la possibilité de capter l’eau dans les nappes phréatiques depuis les hauteurs du mont Valérien en l’acheminant dans le centre par un aqueduc. La construction des bâtiments du collège a nécessité une très grande quantité de blocs de calcaire. Pour répondre à ce besoin, le père Beurrier fait l’acquisition du domaine de La Folie, lieu de villégiature au milieu des champs, doté d’une carrière, situé entre Nanterre et Colombes.

2. Vue du rez-de chaussée et d’une cave désobstruée du corps de logis découverts lors d’un diagnostic préventif en 2020.

M. Belarbi, Inrap

3. Plan de 1778 où l'on observe que le collège occupe 1/10° de la surface du village.

Archives Nationales ; N. Gomes, Inrap

4. Orthophotographie qui permet de visualiser les différentes périodes mises au jour sur les 380 m² fouillés. À l’ouest, les bâtiments C et D antérieurs au collège (1642) et à l’est le corps de logis (A et B) (1642) dont la construction sur caves a engendré de profondes destructions.

C. Macel, ville de Nanterre ; R. Touquet, Inrap

5. Pot à cuire à décor de flammules.

C. Claude, Inrap

Les trois campagnes de fouille entre 2022 et 2024

Les trois campagnes de fouille qui se sont déroulées entre 2022 et 2024 ont permis de reprendre la fouille de la surface initialement sondée au sud-ouest du parc et de l’élargir pour atteindre 380 m² (fig. 4).

Si la période moderne demeure largement représentée par le collège et des bâtiments plus anciens sur cette surface, les deux dernières campagnes ont permis de confirmer ce qui avait été observé en diagnostic c’est-à-dire l’existence de traces d’occupation antique et médiévale.

L’occupation antique

L’extension de la surface de fouille vers le nord a permis de poursuivre la mise à nu d’un niveau marqué par un assemblage de pierres disposées à l’horizontal sur environ 25 m². Le sédiment brun qui le compose, abrite des tessons de céramique antique et quelques fragments de tuiles. Cette présence fait, certes, écho aux éléments épars découverts lors du diagnostic mais surtout aux occupations bien structurées et fouillées dans un rayon de 500 m autour du parc des Anciennes Mairies. La transition du Ier siècle avant / après notre ère est bien attestée dans le centre de la commune.

L’occupation médiévale

L’extension de la fouille vers l’est, jusqu’à l’extérieur du corps de logis a permis la mise au jour d’un niveau médiéval n’ayant pas été détruit par le chantier du collège. Des fosses arasées par l’installation du grand bâtiment rectangulaire C d’Époque moderne ont livré des tessons de céramiques à décors de flammules (fig. 5). Ces tessons datés des XIVe et XVe siècle viennent ainsi confirmer la présence sous-jacente d’une occupation de la fin du Moyen-Âge. Néanmoins, elle apparaît largement détruite sous les constructions modernes. Ces indices sont d’autant plus précieux que cette période est mal renseignée à Nanterre.

L’occupation moderne

Les vestiges les plus anciens (antérieurs à 1642)

Ces éléments illustrés par un large bâtiment composé de plusieurs pièces constituent un témoignage unique de cette phase de l’Époque moderne, antérieure à l’installation du collège. On ne connaît quasiment rien de cette première moitié du XVIIe siècle à Nanterre si ce n’est qu’à travers les actes notariés. Les vestiges contemporains à cette maison, ailleurs dans Nanterre, ne sont qu’au mieux partiels car soit détruits, soit incomplètement dégagés car situés sur des surfaces exigües, ou présents sous la forme de fosses de démolition. Cette bâtisse dont l’espace intérieur est rythmé par quatre travées est donc un exemple rare d’architecture vernaculaire nanterrienne. Malgré une extension maximale de la surface fouillée, il n’a pas été possible d’obtenir le plan complet du bâtiment (fig. 6).

Le corps de logis principal du collège génovéfain (1642)

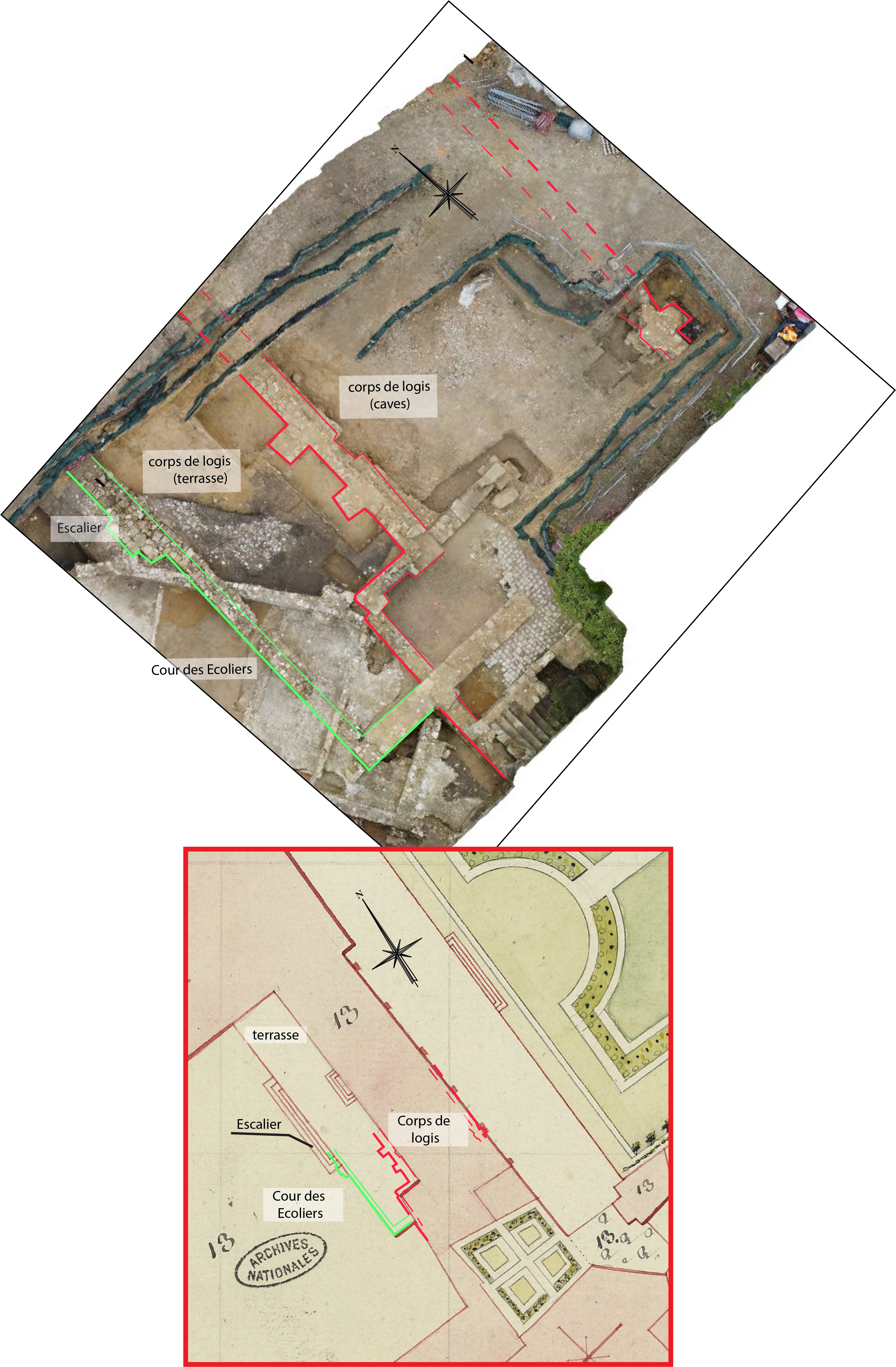

La fouille de cette partie du rez-de-chaussée du corps de logis principal est une opportunité unique de documenter de façon détaillée les derniers vestiges encore préservés d’un bâtiment du collège. S’il existe bien un plan précis de l’emprise de chaque aménagement de l’institution (1778) celui-ci ne rend compte que des emprises sans détailler les intérieurs. Les fouilles ont ainsi révélé l’existence d’un escalier qui, par sa fonction « d’escalier de service » desservant les parties techniques en sous-sol, a été omis volontairement du plan (fig. 7). Par opposition, les fondations de l’escalier majestueux menant à l’entrée « officielle » depuis la cour des Écoliers ont été identifiées ainsi que la suite du mur de soutènement de la terrasse (fig. 8).

8. Identification, lors des fouilles, du mur de soutènement de la terrasse et des marches d’escalier qui permettaient de pénétrer dans le corps de logis depuis la cour des Écoliers. Cet escalier dit « noble » s’oppose à celui dit « de service » qui desservait les sous-sols.

Archives Nationales. C. Macel, ville de Nanterre ; R. Touquet, Inrap

Valorisation du site

Ce projet a bénéficié du soutien de la municipalité de Nanterre, de la Drac Île-de-France et de l’Inrap. Les Journées Européennes de l’Archéologie ont été l’occasion de présenter, chaque année, les résultats de chacune des campagnes grâce à des conférences, des Portes ouvertes et des stands d’animations destinés aux groupes scolaires et au grand public. Les vestiges font désormais l’objet d’un projet de restauration et de mise en valeur par la création d’un espace d’accueil et de visite dans le parc des Anciennes Mairies.