Vous êtes ici

Une nécropole antique de très jeunes enfants et mort-nés à Auxerre (Yonne)

La fouille de l’enceinte fortifiée (castrum) d'Autessiodurum du IVe siècle a révélé un espace funéraire antique dédié aux très jeunes enfants et mort-nés. Son très bon état de conservation offre aux archéologues une occasion rarissime d’observer les gestes funéraires destinés à cette population singulière.

Depuis février 2024, sur prescription de l’État (DRAC Bourgogne–Franche-Comté), les archéologues de l’Inrap mènent des recherches place du Maréchal Leclerc à Auxerre en amont de son réaménagement paysager. Ces premières fouilles dans le centre historique de la ville retracent l’évolution de ce quartier urbain de l’Antiquité romaine jusqu’au XIXe siècle. Parmi les vestiges, l’enceinte fortifiée (castrum) du IVe siècle est le témoin de la refondation de la ville d’Autessiodurum et de son accession au rang de capitale de la nouvelle Cité d’Auxerre. Cette fortification s’installe ici sur une aire funéraire du Haut-Empire (Ier-IIIe siècle) jusqu’alors inconnue à Auxerre. Si cette nécropole s’inscrit dans les traditions gallo-romaines, elle présente de nombreuses caractéristiques qui la démarquent de ses contemporaines.

Vue générale du chantier de fouille de la place du Maréchal Leclerc à Auxerre.

© Christophe Fouquin, Inrap

Vue du chantier.

© Christophe Fouquin, Inrap

Fouille de sépultures du Haut-Empire au pied du castrum du IVe siècle.

© Christophe Fouquin, Inrap

Une population particulière, des gestes associés

Suivant les règles antiques, les nécropoles sont implantées en dehors des villes. Sur la périphérie de ces aires funéraires, des espaces peuvent être dédiés aux très jeunes enfants (les mort-nés et individus âgés de quelques mois) dont le taux de mortalité est élevé à cette période. La fouille réalisée à Auxerre explore l’une de ces zones spécifiques. Son très bon état de conservation offre aux archéologues l’occasion d’observer les gestes destinés à cette population très singulière. De la vaisselle céramique est brisée à proximité des inhumations sur des niveaux de circulation, leur contenu étant destiné aux morts et aux dieux. Afin de protéger ces jeunes défunts, des objets à vocation de protection dans l’au-delà (dits « apotropaïques » ou « prophylactiques ») les accompagnent, tels une perle, une monnaie, une rouelle. Un gobelet en céramique miniature a aussi été déposé à la tête d’un jeune enfant.

Secteur de la nécropole de périnatals du Haut-Empire en cours de fouille.

© Christophe Fouquin, Inrap

Fouille de sépultures du Haut-Empire au pied du castrum du IVe siècle.

© Christophe Fouquin, Inrap

Secteur de la nécropole de périnatals du Haut-Empire en cours de fouille.

© Christophe Fouquin, Inrap

Secteur de la nécropole de périnatals du Haut-Empire en cours de fouille.

© Christophe Fouquin, Inrap

Bague en alliage cuivreux mise au jour dans la nécropole.

© Christophe Fouquin, Inrap

Des pratiques funéraires variées

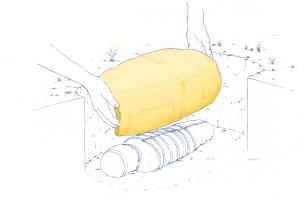

Cette nécropole témoigne d’une grande variété de pratiques sur un même espace funéraire. La majorité des inhumés est en position fœtale bien que certains soient sur le dos. Ce sont les contenants des tout-petits qui montrent le plus de diversité : ils sont disposés dans des tuiles (imbrex), des céramiques, des cercueils de bois, des écorces d’arbre, des coffrages de pierres, des textiles et autres enveloppes souples. Parfois, les corps sont simplement recouverts de fragments d’amphore pour les protéger. Dans un cas, une pierre gravée d’une rosace est réemployée pour marquer la tombe. Par ailleurs, jusqu’à huit étapes ont été observées lors de l’inhumation de ces très jeunes enfants, preuve de la complexité des gestes funéraires . Ceux-ci n’étaient donc pas rejetés, certaines sépultures témoignant au contraire d’une attention notable.

Étude d’une sépulture en tuile (imbrex).

© Christophe Fouquin, Inrap

Sépulture en céramique installée dans un coffre fait de pierres en remploi le long du mur de clôture de la nécropole.

© Corentin Dujancourt, Inrap

Détail du bloc avec rosace gravée utilisé comme marquage d’une tombe de bébé.

© Corentin Dujancourt, Inrap

Sépultures en tuile (imbrex) et céramique.

© Corentin Dujancourt, Inrap

Évocation d’une cérémonie d’inhumation d’un jeune enfant dont la tombe est composée de deux tuiles rondes.

© François Gauchet, Inrap

Sépulture de très jeune enfant en tuile (imbrex).

© Corentin Dujancourt, Inrap

Sépultures en tuile (imbrex) et céramique.

© Carole Fossurier, Inrap

Sépulture de nouveau-né dans une céramique.

© Christophe Fouquin, Inrap

Densité et superposition des tombes

La très forte densité des sépultures et leur superposition permettent d’étudier un très grand nombre d’inhumations et autres pratiques funéraires associées aux tout-petits durant les Ier-IIIe siècles. Jusqu’à cinq niveaux de tombes ont été observés, ce qui, en l’état de la recherche, est unique dans le monde gallo-romain où l’intégrité de la tombe doit être préservée. À Auxerre pourtant, certaines tombes en détruisent d’autres, ce qui peut être lié à un problème de place disponible mais aussi être en lien avec le statut même de ces très jeunes enfants, pas toujours perçus comme des individus à part entière. La fouille d’Auxerre, comme récemment, celle de Narbonne et d’autres, vient apporter un lot de nouvelles connaissances et de questionnements sur les pratiques funéraires associées aux très jeunes enfants et mort-nés dans l’Antiquité.

Densité et superposition de sépultures contenues dans des tuiles (imbrex) et des céramiques.

© Corentin Dujancourt, Inrap

Fouille de sépultures de périnatals du Haut-Empire.

© Loïc Gaëtan, Inrap

Sépulture de jeune enfant dans une céramique.

© Jérémy Maestracci, Inrap

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Bourgogne-Franche-Comté)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Loïc Gaëtan, Inrap

Responsable de secteur, archéo-anthropologue : Carole Fossurier, Inrap