Vous êtes ici

La Costière de Nîmes, occupée dès le Paléolithique ancien, la plus ancienne période de la Préhistoire

Préalablement à la construction du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, Oc’Via Construction a confié à l’Inrap l’ensemble des fouilles préventives prescrites par l’État (Drac Languedoc-Roussillon) sur le tracé de la future ligne à grande vitesse. C’est au Mas de Vouland qu’une équipe d’archéologues achève actuellement une fouille d’une durée de 3 mois, au sud de la commune de Nîmes. Elle a permis de recueillir un ensemble d’objets de pierre taillée, qui ont été piégés sur le site par l’action de phénomènes naturels.

La découverte est exceptionnelle à plus d’un titre. Ces objets, par leur nombre et leur homogénéité, offrent une documentation sans équivalent sur la présence des hommes dans la Costière de Nîmes dès le Paléolithique ancien, la plus ancienne période de la Préhistoire. En outre, cette période a été le plus souvent étudiée grâce à des vestiges découverts dans des grottes, mais beaucoup moins observée dans des contextes de plaine, comme c’est le cas ici.

Des objets conservés dans le sol depuis les premiers temps de la Préhistoire

C’est un véritable gisement d’outils préhistoriques que les archéologues ont mis au

jour sur une superficie de 8 000 m² jouxtant le Mas de Vouland : des objets de

pierre taillée, attestant la présence de groupes de chasseurs-cueilleurs du

Paléolithique ancien.

Compte tenu de la faible densité des vestiges (en moyenne 4 objets tous les

100 m²), une fouille manuelle traditionnelle était exclue : les chercheurs ont donc

utilisé des pelles mécaniques pour procéder à la fouille, explorant le terrain par

décapages successifs d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Tous les cailloux

exhumés sont examinés et ceux présentant des traces de modification humaine sont

recueillis pour étude. Leur emplacement d’origine est enregistré précisément à

l’aide d’un tachéomètre laser qui permet par la suite de restituer une cartographie

fidèle du site à l’issue de la fouille.

La Costière de Nîmes, occupée dès 600 000 à 300 000 ans avant le présent

Plus de 330 objets ont ainsi été découverts depuis le début de la fouille, en majorité des galets aménagés et des pics. Ces outils ont été sommairement taillés, à partir

des galets de quartzite de la Costière, déposés là par le Rhône qui, il y a plusieurs

centaines de milliers d’années, empruntait le cours de la Vistrenque. Quelques

petits éclats de silex sont également présents, dont un retouché en racloir. Les

ossements des animaux chassés par les occupants préhistoriques des lieux ne se

sont malheureusement pas conservés.

Les archéologues ont également dégagé un biface en quartzite. Si des vestiges

similaires ont pu être recueillis dans le secteur dans les années 1970, ils l’avaient

été fortuitement, en surface des sols, suite aux remaniements agricoles. Ici, pour la

première fois, la mise au jour de ce biface dans un contexte de fouille permet

d’évaluer approximativement l’âge de l’industrie lithique, par comparaison avec

des objets provenant de sites datés avec précision. Les outils découverts ici

évoquent l’Acheuléen, une culture connue en Europe occidentale entre environ

600 000 et 300 000 ans avant le présent. Cependant, ils ne pourront sans doute pas

être datés avec plus de précision car ils n’ont pas été conservés dans leur contexte

sédimentaire originel. Des phénomènes naturels de grande ampleur survenus au gré

des alternances de phases glaciaires et de périodes interglaciaires, jusqu’au dernier

radoucissement climatique lié à la fin de la dernière glaciation, il y a environ

12 000 ans de cela, les ont déplacés et redéposés.

La fouille du Mas de Vouland est donc l’occasion de renouveler profondément les

connaissances concernant la Préhistoire ancienne de la région et offre un matériau

de recherche inédit pour comprendre les relations des groupes ayant occupé le

secteur au Paléolithique ancien, probablement des Homo heidelbergensis,

contemporains voire cousins de ceux ayant vécu dans la Caune de l’Arago à

Tautavel.

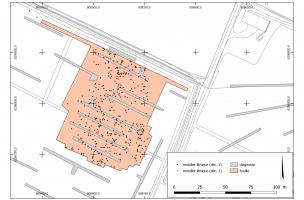

Mas de Vouland, Nîmes (Gard), 2013.

Vue générale de la fouille.

L’exploration par décapages successifs à la pelle mécanique d’une vaste dépression argileuse au sein des niveaux de galets de la Costière nîmoise a permis de recueillir près de 500 objets de pierre taillée.

© Vincent Mourre, Inrap 2013.

Mas de Vouland, Nîmes (Gard), 2013.

Gros galet taillé en quartzite.

Le traitement du mobilier archéologique (lavage, marquage à l’encre de Chine) a pu être réalisé sur place, dès la phase de terrain.

© Vincent Mourre, Inrap 2013.

Aménagement : Oc’Via

Contrôle scientifique : Service régional de l’Archéologie (Drac Languedoc-Roussillon)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Vincent Mourre, Inrap