Vous êtes ici

L’ancien cimetière médiéval Saint-Michel sous le métro toulousain

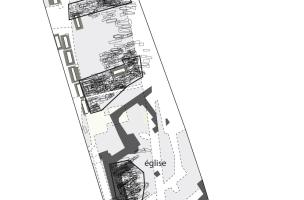

En 2001, à l’emplacement de la future station de métro Palais de Justice, les archéologues ont fouillé, sur une superficie de 783 m², une petite partie de l’ancien cimetière Saint-Michel, qui appartenait au faubourg méridional de la ville médiévale.

Parmi les quelque 2 500 tombes présentes, les chercheurs ont pu explorer 8 tombes antiques longeant l’ancienne voie Narbonnaise et 721 sépultures datables de la seconde moitié du XIIe siècle jusqu’au XVIe siècle, ainsi qu’une partie des fondations de l’ancienne église Saint-Michel.

L’Antiquité

Les plus anciennes tombes identifiées étaient installées le long de la voie Narbonnaise, qui aboutissait à la porte sud de la cité. Quatre sépultures ont livré du mobilier : des lampes africaines de la fin du IVe siècle de notre ère et des gobelets ovoïdes. Les structures funéraires étaient constituées de cercueils ou de coffrages en bois.

Le déplacement du cimetière du château Narbonnais

Les fouilles des sites de la Cité judiciaire et des allées Paul-Feuga ont permis de découvrir une très vaste aire funéraire datée du VIIIe au XIIe siècle. Elle se développait à l’extérieur des remparts, depuis la porte antique de la ville et de part et d’autre de la voie Narbonnaise.

À la fin du XIIe siècle, le cimetière déplacé est entouré d’une clôture constituée de caveaux en briques. Après 1160, il semble que le lieu d’inhumation soit dépendant de l’église Notre-Dame de la Dalbade, située dans la cité.

Le cimetière Saint-Michel

Les pratiques funéraires médiévales

Dans le courant du XIIIe siècle, on observe une modification importante dans les pratiques funéraires, avec le remplacement des anciennes structures pour des fosses dans lesquelles on pose le corps protégé seulement par un linceul (d’où l’appellation de sépultures « en pleine terre »). On voit apparaître, timidement d’abord car ils sont au départ dévolus aux plus riches, des cercueils. Les mentalités envers le corps des défunts ont évolué et le souci de la conservation devient secondaire.

Plan général du site.

Station de métro Palais de Justice, Toulouse (Haute-Garonne), 2003.

© Fabien Callède, Inrap