Vous êtes ici

En amont de la LGV Bretagne-Pays de la Loire, une fenêtre à grande échelle ouverte sur le passé

Premiers résultats des fouilles menées par l'Inrap en Sarthe et en Mayenne. Depuis 2011, l'Inrap a mené 28 fouilles financées par Eiffage Rail Express, le maître d'ouvrage de la future ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Inscrites dans le dispositif sur l'archéologie préventive, ces opérations (prescrites par le service régional de l'Archéologie Pays-de-la-Loire) font suite à une série de sondages réalisés tout le long du tracé depuis 2009, de manière à détecter la présence de vestiges archéologiques.

L'étendue des surfaces étudiées, la diversité des milieux et des périodes concernées font de ces fouilles une véritable opportunité sur le plan scientifique qui permettra d'enrichir considérablement nos connaissances de ces territoires. De la Préhistoire à l'époque moderne, ces fouilles renseignent sur plus de 40 millénaires des types d'activités exercées par les hommes, de leur façon d'exploiter les ressources d'un territoire et ainsi des modèles sociétaux et économiques fluctuant au fil du temps.

Les premiers occupants

Les fermes gauloises

Le site des Nouis à Coulans-sur-Gée est remarquable : sur l'emprise de la fouille, les archéologues ont eu l'opportunité de repérer le plan complet de la ferme délimitée par une double enceinte de forme pentagonale et bordée d'un large fossé. La ferme était dotée à l'est d'une entrée monumentale. Dans l'enclos central les archéologues ont pu mettre au jour - grâce à l'impact laissé par les poteaux de bois qui constituaient l'ossature des bâtiments -, les plans de deux bâtiments principaux ainsi que de greniers suspendus sur poteaux. En dehors de l'enceinte, les vestiges de fours métallurgiques renseignent sur les activités artisanales de ces grandes exploitations rurales.

Les villae de l'époque gallo-romaine

S'inscrivant dans la continuité des fermes gauloises, de grands domaines ruraux, appelés villae, se développent au cours des premiers siècles de notre ère. Ils se distinguent par leur ampleur, la rigueur de leur plan et l'apparition de la maçonnerie dans leur technique de construction. Les villae s'organisent souvent en deux secteurs : la pars urbana (ou secteur résidentiel) et la pars rustica (partie dédiée aux activités agricoles). Un exemple de villa a pu être mis au jour à La Cropte, au lieu-dit de La Petite Coyère : une construction principale, en partie maçonnée, côtoie une zone avec plusieurs bâtiments légers sur poteaux de bois. Devant l'entrée, les archéologues ont repéré un petit édicule dont la fonction reste incertaine : peut-être s'agissait-il d'un petit monument abritant la statue d'une divinité ? À La Cropte, l'utilisation de la maçonnerie, peu répandue, et l'organisation du plan laissent à penser qu'il s'agit sans doute d'un modèle primitif de villa, encore inspiré des établissements gaulois.

La villa découverte sur le site de La Bourlerie à Vallon-sur-Gée est au contraire un exemple très abouti de ce type d'établissement. Des bâtiments maçonnés, liés aux activités agricoles de la villa (stockage, production,...) s'organisent de part et d'autre d'un vallon. Les objets et les éléments d'architecture mis au jour sur ce site témoignent du statut social élevé des propriétaires de la villa, dont la production devait alimenter les marchés des villes voisines en pleine expansion.

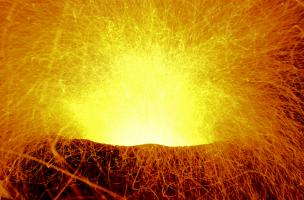

Archéologie du fer

Un manoir de l'époque moderne

ERE et la Ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire

© Lenaick Thomain

Mélanie Scellier

Chargée du développement culturel et de la communication

Inrap, direction interrégionale Grand Ouest

02 23 36 00 64

melanie.scellier [at] inrap.fr