Vous êtes ici

Deux opérations de fouille d’archéologie du bâti à Romans-sur-Isère (Drôme)

Depuis avril 2021, l’Inrap réalise une fouille des élévations de deux immeubles contigus du centre ancien de la ville de Romans-sur-Isère : l’hôtel de Loulle (ou de l’Oulle) et la maison du Mouton. La stratigraphie des ensemble bâtis révèle des destructions et reconstructions incessantes.

Ces deux opérations diffèrent tant par la destination des réhabilitations (centre de recherche et d’interprétation du patrimoine pour la maison du Mouton et 18 logements sociaux pour l’hôtel de Loulle), que par la genèse et la dynamique des édifices, ainsi que par leur morphologie actuelle.

Le plan de la ville du XIVe siècle dessine un quadrilatère traversé par la Savasse et appuyé à l’Isère. La topographie est marquée par le relief, l’eau, la collégiale Saint-Barnard et deux enceintes urbaines. Emmanuel Le Roy Ladurie précise en 1979 que Romans-sur-Isère dispose « d’archives surabondantes ». Au Moyen Âge, la rue du Mouton portait le nom de rue Naudine, Nodi, carreria Nundinae, car elle aboutissait précisément au centre du marché (nundinae).

Localisation de la maison du Mouton et de l’hôtel de Loulle.

© Fond de plan Perspective Patrimoine

Façade extérieures de l’hôtel de Loulle et de la maison du Mouton, sur la rue du Mouton.

© Perspective Patrimoine

Localisation de la maison du Mouton sur le cadastre de 1819. L’hôtel de Loulle est situé au sud.

© Archives Municipales de Romans, AMR Fi13B

La maison du Mouton : un symbole du Romans médiéval

La maison du Mouton est un édifice très connu à Romans en raison de sa façade médiévale. Le développement de ce quartier est à la fois lié à la collégiale Saint-Barnard, distante de 80 m seulement, et au marché situé au nord de l’édifice religieux.

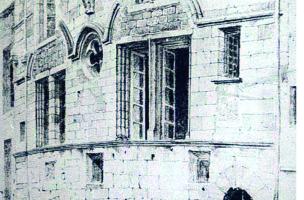

À ce jour, les documents d’archives consultés ne permettent pas de dater la construction initiale de la maison. Celle-ci s’élevait à l’origine sur trois niveaux : rez-de-chaussée, premier étage et combles. L’ensemble de la construction en blocs de molasse et tuf taillés est d’une qualité exceptionnelle. Sur la rue, l’accès de plain-pied se pratiquait par deux (ou trois) grandes arcades couvertes d’arcs surbaissés, exceptionnels pour cette période, et surmontés de « canons à lumière » tout aussi déconcertants. Il faut noter que la molasse se taille très bien et que ces formes pourraient puiser dans le contexte avignonnais voisin. L’étage était éclairé par deux vastes baies géminées trilobées couvertes d’un arc brisé, ponctué au centre par un quadrilobe surmonté d’une probable tête de mouton aujourd’hui très effacée. Le dernier étage ouvre par deux baies surmontées d’arcs clavés en tuf, également surbaissés.

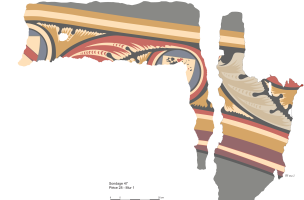

La façade arrière, fouillée et analysée par l’équipe archéologique est intégralement conservée. Elle présente des formes de portes, fenêtres, corniche, cheminée, niches et escalier qui enrichissent considérablement le corpus de chrono-typologique des constructions du début du XIVe siècle. L’amorce de l’escalier en pierre est en place dans les assises ; il était construit dans une cour beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui. L’accès à la salle haute de type aula se pratiquait par cet escalier et, depuis la rue du Mouton par une petite porte couverte d’un arc en tiers point encore en place (mais condamnée) à l’extrémité nord de la façade. Tous ces éléments décrits semblent bien appartenir à la phase initiale de construction de l’édifice remontant au XIVe siècle. Les espaces intérieurs (niveaux et parois) ont été complètement bouleversés.

La maison du Mouton, façade sur rue du Mouton, dessin Nugues.

© Archives Municipales de Romans, AMR Fi 146

La maison du Mouton, relevé de la façade arrière, vue intérieure. Relevé et mise au net.

© Pierre Rigaud, Inrap

La maison du Mouton, relevé de la façade arrière, côté cour. Relevé et mise au net.

© Pierre Rigaud, Inrap

La maison a ensuite été segmentée par l’installation d’un plafond au premier étage, recoupant les baies géminées et l’oculus quadrilobé central. Un escalier et un second plafond limitent encore l’espace en créant un deuxième étage. Ces partitions destinées à augmenter les surfaces d’habitation auraient été réalisées au XVIe ou XVIIe siècle (les datations dendrochronologiques sont en cours).

Des formes de construction se rattachant nettement aux modèles architecturaux du Midi de la France apparaissent ici. Ces références typologiques inédites (pour la région lyonnaise), fournissent des données à verser au corpus de la typo-chronologie médiévale. C’est le cas, notamment, la baie haute (installée à 2 m du sol), étroite et élevée, retrouvée dans la maison du Mouton, identique à une fenêtre d’une très belle salle ornée de peintures de l’hôtel de Clérieu voisin.

L’hôtel de Loulle : un vaste hôtel particulier reflet du patrimoine Romanais

L’hôtel de Loulle présente un archétype de l’évolution d’un bâti dans un cadre contraignant de parcellaire médiéval. Les espaces vacants et construits ont sans cesse évolué, à partir du XIVe jusqu’au XXIe siècle. Une cinquantaine de sondages ont été ouverts dans les parois les plus diverses de l’édifice , couvrant une superficie de 1150 m2 au sol, et s’élevant sur sept niveaux du sous-sol au cinquième étage. L’analyse des données archéologiques permet à ce jour (le site est en cours de fouille) de restituer une évolution chronologique en six grandes phases bien identifiées : XIVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe-XXe et XXIe siècles.

De la première période, médiévale, il subsiste de nombreux agencements maçonnés, tout ou partie d’arcs en tiers point, des éléments de baies et des petites surfaces de décors peints de très grande qualité. Ces éléments caractérisent sans doutes plusieurs espaces résidentiels de type seigneurial, datés du XIVe siècle.

Un grand mur longitudinal d’axe est-ouest, déjà reconnu lors du diagnostic précédant la fouille, en constitue le vestige majeur et structurant.

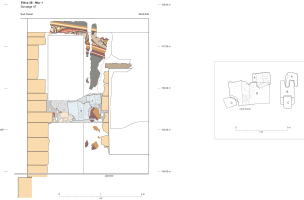

Hôtel de Loulle, mur médiéval longitudinal d’axe est-ouest. Relevé et mise au net.

© Pierre Rigaud, Inrap

Cette maçonnerie est très perturbée et peu de liens stratigraphiques subsistent à la périphérie des structures archéologiques identifiées. Les murs de refend ou pignons restent peu lisibles car les parois transversales ont été, elles aussi, perturbées à de nombreuses reprises. Les vestiges retrouvés dans les sondages indiquent une circulation parallèle à ce premier mur longitudinal. La complexité et l’effacement de la stratigraphie ne permet pas, à ce jour, de restituer les contours des espaces médiévaux.

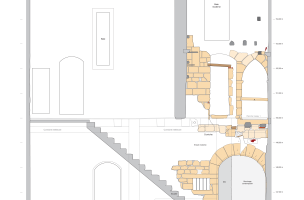

Le deuxième état de restructuration et d’embellissement consiste en une systématique démolition des édifices antérieurs. Ceci afin d’ériger une vaste et belle demeure autour d’un pôle central composé d’une cour à deux colonnades de quatre travées chacune, chaque étage étant ourlé de galeries et desservi par un escalier monumental rampe sur rampe conduisant à un belvédère.

Pour cette période, les caractéristiques typologiques de cette construction répondent aux modèles romanais de la première moitié XVIIe siècle. L’hôtel est conçu avec un accès par la rue du Mouton sur laquelle s’ouvrent les remises, les écuries et les caves ; un second se faisant par la rue de l’Ecosserie. Ces bâtiments témoignent de la richesse économique du propriétaire Arnoulx Deloulle qui possède la maison dès 1607 et y demeure en 1612. Hélène Tardy, riche héritière, lègue l’hôtel de la rue de l’Écosserie à son neveu Jean Augustin de Loulle, conseiller du roi et seigneur d’Arthemonay. Il meurt en 1712. Vers 1760-1780, la famille de Loulle vend l’hôtel aux sœurs Morel qui y installent une distillerie produisant des liqueurs.

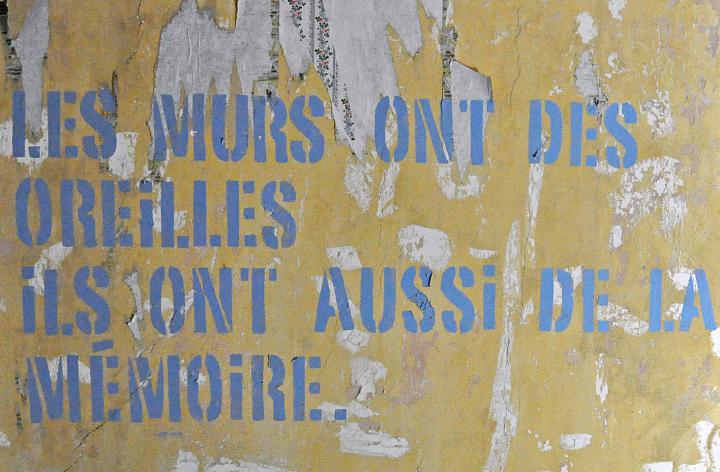

Enfin, dans une large fourchette chronologique couvrant les XIXe-XXe et XXIe siècles, interviennent les divers aménagements de l’immeuble destinés à créer des appartements, jusqu'à son abandon dans le premier tiers de notre siècle. Pendant deux ans, dans les années 2015, des créations artistiques éphémères ont été réalisées sur les parois de l’hôtel avec l’accord du dernier propriétaire, par l’artiste Didier Duyats et ses pairs, membres du collectif de l’Hameçon. Vouée à une disparition certaine (et en cours), la totalité des œuvres : peintures, pochoirs, collages, a été photographiée par la Direction régionales des affaires culturelles (DRAC Auvergne Rhône-Alpes) et Pierre Rigaud, Inrap. Les parois devenues sources de poésie, d’interrogations et d’informations, reflètent la dernière occupation de l’hôtel avant sa réfection.

Oeuvre des artistes du collectif de l’Hameçon.

© Chantal Delomier, Inrap

Oeuvre des artistes du collectif de l’Hameçon.

© Chantal Delomier, Inrap

Œuvre des artistes du collectif de l’Hameçon.

© Chantal Delomier, Inrap

La stratigraphie de l’ensemble bâti se révèle extrêmement riche mais littéralement pulvérisée par les destructions et reconstructions incessantes d’un édifice à la dynamique complexe, miroir d’une histoire mouvementée.

Œuvre des artistes du collectif de l’Hameçon.

© Pierre Rigaud, Inrap

Recherche archéologique : Inrap

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Auvergne Rhône-Alpes)

Responsable scientifique : Chantal Delomier, Inrap, UMR 5138/Université Lyon 2

Équipe de recherche : Pierre Rigaud, Guillaume Martin (photogrammétrie), Nordine Saadi (topographie), Eymeric Morin (géomorphologie), Inrap ; Claire Bigand (restauration enduits peints), Christian Dormoy (dendrochronologie)