Vous êtes ici

Découverte du quartier artisanal de Fanum Martis (Nord)

À Famars (Nord), une campagne de fouilles de l'Inrap a révélé l'existence du quartier artisanal de Fanum Martis, habité du Ier au IVe siècles puis utilisé aux XVIIe et XVIIIe siècles comme campements militaires, associés aux différents sièges de la ville stratégique de Valenciennes. La zone fouillée témoigne également d'aménagements caractéristiques du premier conflit mondial et d'une bataille particulièrement meurtrière en octobre 1918.

À Famars (Nord), une importante campagne de fouille a été menée par l'Inrap sur le site de l’agglomération gallo-romaine de Fanum Martis, à l’emplacement du futur Technopôle Transalley. Cette opération, qui fait suite à quatre campagnes de fouilles réalisées de 2011 à 2014, concerne une part de l’extrémité occidentale de l'agglomération antique, à proximité des carrières ayant fourni le grès pour les diverses constructions, publiques ou privées. Ce secteur est implanté au cœur d’un quartier associant habitat et artisanat répartis dans des parcelles longeant de petites voiries. L'opération vise à comprendre l’organisation de la production dans ce centre urbain gallo-romain dont l’empreinte en Gaule-Belgique apparaît de plus en plus notable.

Occupation dense dans l’Antiquité après une présence discrète

Alors que de nombreux artefacts préhistoriques ont été découverts au cours des premières campagnes de fouilles réalisées sur le Technopôle, aucun lieu d’occupation n’a été exploré. Cependant, la partie basse du terrain recèle des traces d’un habitat datable d’entre 30000 et 14000 avant notre ère. La Protohistoire n’est représentée que par quelques structures attribuables à l’Âge du Bronze moyen (1435-1290 avant notre ère) et final (1005-840 avant notre ère). Située à la limite occidentale de la cité (civitas) des Nerviens, à environ 20 km de la capitale du Haut-Empire (Bavay) et de celle du Bas-Empire (Cambrai), Fanum Martis devient une localité nervienne importante au cours de la période gallo-romaine, au IIe siècle. Elle est située sur une voie reliant Cambrai à Pommeroeul, le long de la Rhonelle. Sa superficie est estimée à plus de 150 hectares. Ses limites orientale, occidentale et septentrionale sont connues, mais son extension vers le sud est toujours imprécise.

Crâne de boeuf de l’Âge du Bronze

Inrap, SAV

Squelette jeté dans une fosse (IIIe s.)

Inrap, SAV

Un quartier d'habitat et d'artisanat

Les premières traces d’occupations de Fanum Martis remontent aux années 40 de notre ère. Les vestiges de cette première installation sont dispersés et placés à distance d’un fossé ceignant mares ou flaques. Les lambeaux d’un chemin de terre sont à associer à cette période, tout comme quatre inhumations réparties sans ordre apparent et caractérisées par un manque de soin au défunt. Alors que l’incinération prévaut à cette période, ces inhumations semblent plus être des rejets que de véritables sépultures.

Dès la seconde moitié du Ier siècle, la localité se développe. En plusieurs endroits, un habitat associé à de nombreuses activités de production est installé en périphérie du cœur urbain implanté sous l’actuel centre de Famars. Dans le secteur du Mont Houy, un parcellaire normé est établi tandis que les infrastructures et monuments publics (aqueduc, thermes, théâtre) s’élèvent dans l’agglomération. La ville va connaître son apogée à la fin du IIIe siècle - début du IVe siècle de notre ère, période à laquelle elle est le pôle économique de la région et couvre environ 200 hectares.

Vers 320, la fonction de Fanum Martis change : elle devient le siège des troupes militaires et du préfet des lètes nerviens (praefectus laetorum Nerviorum (in) Fanomantis Belgicae secundae). La ville se réduit alors à un castellum (place forte).

Vue aérienne et plan schématique des fouilles

Photo bulle et R. Clotuche, Inrap

Vue de la cave maçonnée antique en en opus mixtum

Inrap, SAV

Vue de la cave maçonnée antique en en opus mixtum

Inrap, SAV

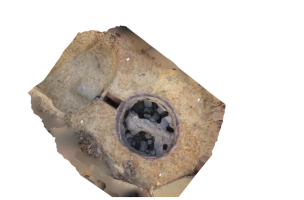

Photogrammétrie 3D d’une cave maçonnée

R. Debiak Inrap

Squelette jeté dans une fosse (IIIe s.)

Inrap, SAV

Squelette jeté dans une fosse (IIIe s.).

Inrap, SAV

Tout au long de l'Antiquité, la plupart des constructions sont bâties en bois et en torchis, parfois fondées sur solin de grès, matériau provenant des carrières voisines. Si elles disposent généralement d’un cellier, trois sont pourvues de caves maçonnées en opus mixtum (appareil combinant lits de moellons de pierres et lits de brique). L'édification ultérieure du castellum (vers 320), ayant nécessité énormément de matériaux de réemploi, explique qu'aucune élévation n’a été reconnue sur ces fondations de blocs de grès ou de craie damée. La présence de fragments de suspensura (sol suspendu), de pilettes et de rejets de béton de tuileau atteste la présence d’hypocaustes (système de chauffage par le sol) dans les demeures les plus vastes. Toutefois, seules les bases de l’un d’entre eux ont été découvertes lors des opérations précédentes dans le secteur du Technopole.

Les fouilles menées en 2019 ont permis d’identifier une zone de tannerie, l’atelier d’un glutinarius (fabricant de colle) et la présence d'une bourrellerie/cordonnerie, attestée par des alènes (poinçon servant à percer le cuir) et un lissoir. L’utilisation de l’os de bœuf pour la fabrication de colle par extraction du collagène s’avère être une activité importante sur ce site du IIIe au début du IVe siècle.

Séchoir à pain de colle appartenant à l’atelier de glutinarius en cours de décapage.

© Hervé Trawka, Inrap

Les recherches dans les manuels anciens sur les moyens de production de colle animale ont permis d’identifier les maillons de la chaine opératoire présents sur le site pour la fabrication de ce type de produit. Les rejets de cette industrie sont estimés à plus de 15 tonnes dans les mares voisines des ateliers. Au cours d’un diagnostic sur la commune limitrophe, des déchets de même nature ont été observés dans les tourbes d’époque romaine de l’Escaut, laissant à penser que le fleuve a également servi de décharge à cette activité.

La campagne de 2019 a également livré onze fours à céramique venus compléter la série des quinze déjà connus. Les ateliers produisent majoritairement des cruches et des amphores, des mortiers ainsi que des vases destinés à la cuisson mais aussi des pots lustrés destinés à la présentation ou encore des vases votifs à visages..

Four de potier, IIIe siècle

Inrap, SAV

Reconstitution 3D d’un four de potier antique

R. Debiak Inrap

Reconstitution 3D d’un four de potier antique

R. Debiak Inrap

Reconstitution 3D d’un four de potier antique

R. Debiak Inrap

Reconstitution 3D d’un four de potier antique

R. Debiak Inrap

Four à chaux (début IVe s.)

Inrap, SAV

Orthophotoplan des rejets d’ossements de boeuf provenant du travail du glutinarius (IIIe s.)

R. Debiak Inrap

Vase à corne avec visage (IIIe siècle)

Inrap, SAV

Vase à visages (IIIe siècle)

Inrap, SAV

Développé d'un vase à visages (IIIe siècle)

Inrap, SAV

Statuette en céramique représentant Mercure

S. Lancelot, Inrap

Peson de balance en plomb représentant un Horus.

S. Lancelot, Inrap

Le Technopole : une présence militaire du XVIe au XXe siècle

Campements aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

Famars est situé à quelques kilomètres au sud de Valenciennes, ville fortifiée positionnée dans une zone frontière entre le sud des Pays-Bas espagnols et le nord du royaume de France. Par son importance stratégique, la cité s'est trouvée au centre de différents conflits à l’époque Moderne et sous l’Ancien Régime. Durant cette période, quatre sièges sont endurés par les Valenciennois. Les habitants des villages les plus proches supportent la présence de la soldatesque ennemie.

Brosse à chaussure XVII-XVIIIe siècle.

© Arnaud Tixador, Valenciennes Métropole

Famars, base arrière des assiégeants

En 1567, un premier siège a pour origine un important mouvement protestant. L’entrée en guerre de la France contre les Habsbourg d’Espagne provoque en 1656 une nouvelle attaque de la ville défendue par Don Juan d’Autriche et le prince de Condé. Au cours des Guerres de Hollande (1672-1678), Valenciennes devient française et Louis XIV établit ses quartiers de siège à Famars en 1677. En 1793, les troupes contre-révolutionnaires anglo-autrichiennes, commandées par le duc d’York, occupent la ville jusqu'à l’arrivée des troupes de la République en 1795. Famars est, à chacun de ces sièges, un lieu de cantonnement par la présence du Mont Houy dominant la ville. Les différentes installations provisoires y ont laissé des traces de leur implantation.

Four circulaire pour l’éclairage du campement et la cuisson des repas au cours d'un siège de Valenciennes sous Louis XIV.

©Arnaud Tixador, Valenciennes Métropole

Des vestiges archéologiques caractéristiques

Avant l’invention de la cuisine roulante au cours du premier conflit mondial, les ingénieurs militaires ont conçu des archétypes de foyers rapidement constructibles permettant de nourrir une armée en campagne. Les foyers en batterie en sont un exemple typique. Ces fours se composent d’une aire de travail (sous la forme d’une large tranchée rectiligne, peu profonde et à fond plat), à partir de laquelle il est possible d’utiliser plusieurs foyers aménagés dans un même flanc de la tranchée. Ce système de cuisine devait certainement être couvert par une structure de toile ou par une toiture en matériaux légers. Les différentes campagnes de fouille ont livré ce type d’aménagement rangé le long d’un axe sur une longueur de presque 100m. Bien que cet exemple relève d’une même occupation, la succession de présences militaires est avérée. En l’absence de mobilier archéologique suffisant, il est toutefois difficile de distinguer chronologiquement des foyers de modèle identique sur un site servant régulièrement pour le stationnement des troupes.

Peigne à moustache, 1914-1918.

© Stéphane Lancelot, Inrap

Une bataille difficile en octobre 1918

Durant le premier conflit mondial, le secteur a servi de base aérienne pour attaquer les lignes anglaises et françaises de Cambrai et d’Arras. Le centre de formation des pilotes de chasse « Jastaschule1 » y avait également son casernement. Lors du retrait des troupes allemandes de la ligne Hindenburg, les alliés devaient prendre Valenciennes qui était encore la seule ville française sous domination allemande.

Crash d’un avion allemand sur le Mont Houy lors de la guerre 1914-1918.

DR

Pour ce faire et à l’instar des siècles précédents, il fallait prendre le Mont Houy qui domine la ville. Après une semaine de combats, les troupes écossaises de la 51e division d’infanterie sont remplacées dans cette mission par les Canadiens qui prennent la ville le 1er novembre, précédées par un tir de barrage dont les traces ont été observées durant la fouille. Au cours de cette bataille, 800 soldats allemands auraient été tués.

Les deux individus découverts dans un trou de bombe ont sans doute été victimes de ce tir de barrage vu l’état incomplet des squelettes et l’absence de geste funéraire lors de leur ensevelissement. Les restes des corps ont été déposés dans un trou d’obus avec leurs effets personnels et leurs réserves de munition. Les chaussures sont encore à leurs pieds mais il est étonnant de ne retrouver aucun élément d’uniforme : boucle de ceinture ou boutons de veste.

Aménagement Technopole : Transalley

Recherches archéologiques : Inrap

Prescription et contrôle scientifique : Service régional de l’Archéologie, Drac des Hauts-de-France

Responsable scientifique : Raphaël Clotuche, Inrap