Vous êtes ici

Archéologie du tatouage : la mémoire dans la peau

Pour découvrir l’archéologie d’aujourd’hui, ses sciences connexes, mais aussi approcher et décrypter ce que la discipline recouvre de concepts, de modèles, "L'Entretien archéologique" retrace les avancées de la recherche française et internationale, parcourt terrains, chantiers et laboratoires. À écouter le vendredi de 16h30 à 17h sur France Culture.

Une coproduction de France Culture et Inrap.

Avec Franz Manni, maître de conférences en génétique au Musée de l’Homme

Depuis quand et pour quelles raisons les sociétés humaines pratiquent-elles le tatouage ? La découverte récente de motifs cachés dans les tatouages d’une momie péruvienne nous invite à une plongée archéologique et anthropologique dans cette pratique ancestrale de modification corporelle.

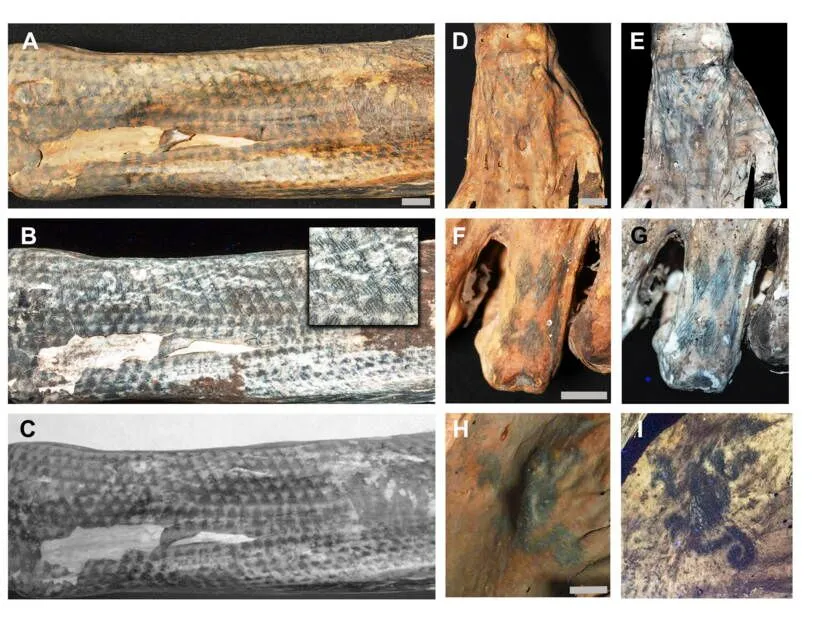

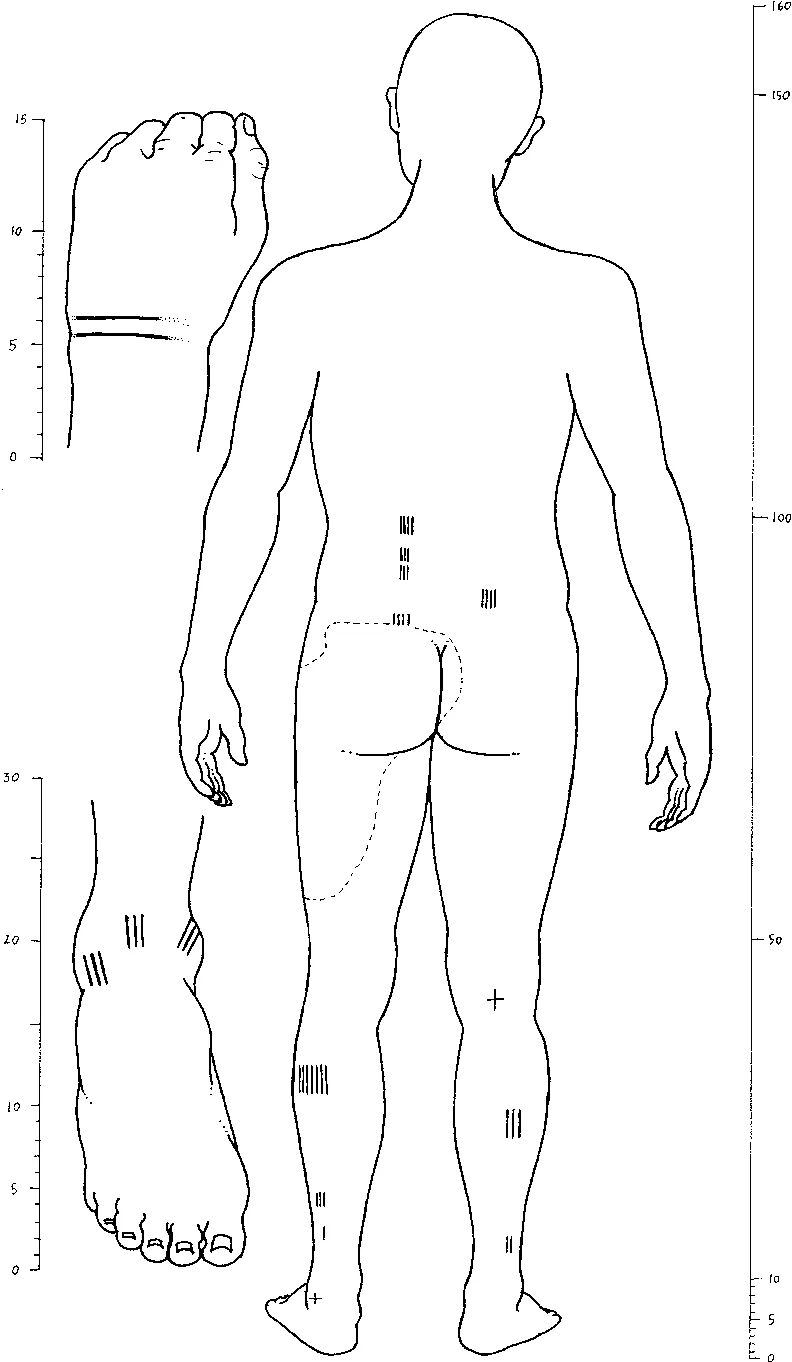

Le réexamen récent d’une momie péruvienne appartenant à la culture Chancay, semble nous en dire plus sur la finesse et la grande maîtrise technique requise pour réaliser les tatouages qui ornent ce reste humain datant de 1200 après notre ère. Si les résultats de cette étude provoquent un débat dans la communauté des archéologues, notamment sur les apports nouveaux permis par la technique d’imagerie de fluorescence induite par laser, il n’en demeure pas moins que cette étude témoigne d’un intérêt renouvelé pour les tatouages anciens et la pratique plus globale des modifications corporelles.

Le tatouage, une pratique ancestrale pratiquée dans le monde entier ?

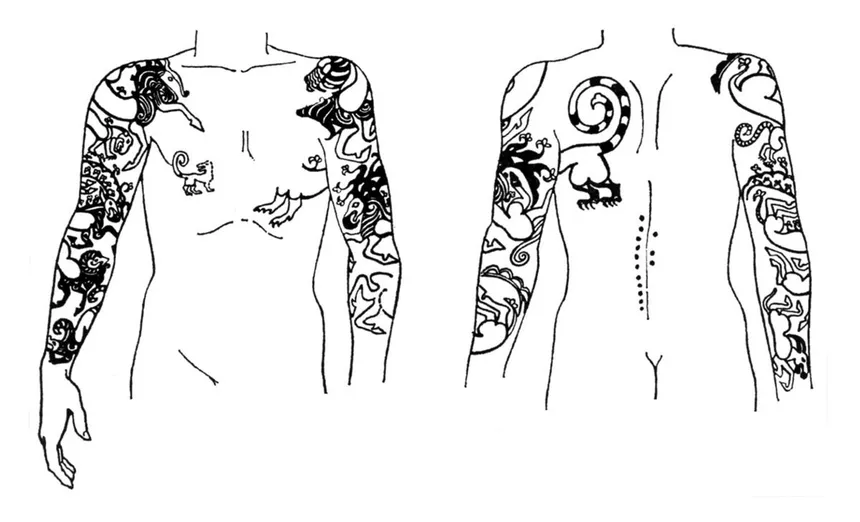

L’archéologie du tatouage est une archéologie complexe puisque la peau est un reste humain qui se conserve très mal. C’est pour cette raison que les peaux tatouées n’ont été retrouvées que dans des contextes de conservation bien particuliers : zones chaudes et sèches, zones gelées, ou zones saturées en eau. A ce jour, les plus vieux tatouages connus sont ceux d’Ötzi, un homme du néolithique vieux d’environ 5 200 ans, retrouvé dans la glace des Alpes. On retrouve de nombreux exemples au Pérou, en Égypte, en Asie centrale et en Sibérie.

On retrouve également des preuves indirectes de la pratique du tatouage ou des peintures corporelles sur des images ou des statuettes. Certains textes antiques (grecs ou romains) décrivent des sociétés ou le tatouage est très présent. Enfin, preuve indirecte de l’ancienneté de la pratique du tatouage, on pense que certaines aiguilles très fines en os, polies, et tachées par des pigments ont pu servir de kit de tatouage à des périodes aussi reculées que le paléolithique moyen. C’est le cas par exemple dans la Grotte de Blombos en Afrique du Sud occupée il y a entre 76 et 84 000 ans.

Quelles sont les fonctions de ces tatouages ?

Marqueur social déterminant l’appartenance à une élite, ou au contraire à une population stigmatisée, pratique rituelle ou encore tatouages à fonction thérapeutique, les raisons qui président à la réalisation de ces marques corporelles sont variées et font parfois l’objet d’interprétation délicate. Une chose est certaine, si le tatouage dans nos sociétés occidentales a récemment pris un sens de libération, le tatouage aux périodes anciennes dans certaines sociétés relevait de la convention sociale, voire de l’obligation.

Un regain d’intérêt archéologique pour le tatouage et les modifications corporelles

Le tatouage et les modifications corporelles ont longtemps été relégués aux marges des études archéologiques pour de multiples raisons : manque de sources archéologiques, pratiques considérées comme marginales ou sans intérêt, contrecoup d’un esprit colonial qui a jugé ces pratiques dégradantes ou futiles. Malgré cela, on constate depuis quelques années un regain d’intérêt archéologique et anthropologique pour ces pratiques qui peuvent incarner un sujet d’étude d’envergure nous renseignant sur la circulation d’une pratique culturelle spécifique, impliquant une dimension symbolique et technique.

Pour aller plus loin

Des lasers révèlent des motifs cachés dans les tatouages de momies (SciencePost, 2025)

Le mystère des momies tatouées (National Geographic, 2024)

Vidéo : Momies tatouées : des tatouages pour se soigner ? (Passé Sauvage, 2023)

Les références musicales

Glue, Bicep