Vous êtes ici

Des occupations successives à Toulouse

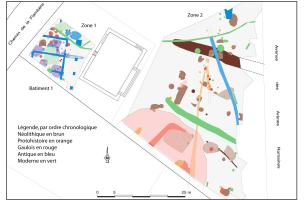

Les fouilles engagées en 2007 au 13 chemin de la Flambère se limitent à deux surfaces relativement restreintes (la zone 1 de 195 m2 et la zone 2 de 1 282 m2) correspondant à un projet immobilier.

Ces explorations s’inscrivent néanmoins dans des recherches plus amples, qui ont débuté dans les années 1960, lors de la construction de la cité d’Ancely, au nord-ouest de l’agglomération toulousaine. Le chantier avait révélé l’existence d’une occupation très ancienne du secteur, situé à la confluence de la Garonne et du Touch.

Une pièce supplémentaire au puzzle du site de Saint-Michel-du-Touch

Dès la Préhistoire récente, un village néolithique occupe l’éperon naturel qui constitue le site, en le barrant par un système d’enceintes successives. Les productions locales de poteries et d’objets en pierre sont propres à la région toulousaine, associées à des objets d’importation. Depuis les travaux de G. Simmonet, ce site est nationalement connu comme le site chasséen de Saint-Michel-du-Touch.

Cette position de hauteur continue d’être fréquentée durant la Protohistoire, en particulier à la fin de l’Indépendance gauloise (Ier siècle avant notre ère), avec l’implantation d’ateliers de potiers identifiés par leurs fours. Le secteur s’urbanise à la période antique, avec la construction d’un amphithéâtre encore bien présent dans le paysage actuel, ainsi que d’autres bâtiments à usage collectif (thermes, fanum ou temple d’inspiration indigène, et aqueducs), des habitats et de nombreux puits identifiés par G. Baccrabère. Le statut de cette occupation située en rive gauche de la Garonne, en face et contemporaine du cœur urbain gallo-romain de Toulouse, reste sujet à discussion.

Les nouvelles fouilles de 2007 permettent d’ajouter des pièces nouvelles au puzzle de ces occupations néolithiques et antiques, qui apparaissent à moins de 40 cm sous le sol de circulation actuel sous la forme de structures en creux (fosses, fossés, trous de poteaux) ou construites (foyers, sols de circulation, murs).

Des vestiges néolithiques sur le flanc ouest de l’éperon

La fouille livre un segment de fossé vraisemblablement doublé d’un talus. Il prolonge l’une des enceintes chasséennes venant fermer l’éperon et se poursuit d’ailleurs plus au nord-ouest, au 12 chemin de la Flambère. Cette enceinte ne marque pas une frontière ferme, car d’autres vestiges se rencontrent des deux côtés. Les niveaux de sols et les nombreux foyers à galets correspondent à des espaces de vie, mais les trous de poteaux sont trop rares pour restituer le plan des bâtiments associés construits en bois et en terre crue.

Le tissage est pratiqué sur place, sur des métiers à tisser verticaux dont les fils de chaîne sont lestés par des pesons en terre cuite. Cette occupation d’environ 400 ans, entre 4360 et 3960 ans avant notre ère, connaît des modifications successives. Ainsi, les foyers à galets les plus récents sont-ils construits sur le tracé du fossé, alors comblé.

Des chemins protohistoriques

L’éperon continue d’être fréquenté durant une protohistoire mal définie : des cheminements construits en petits galets damés traversent l’espace du nord au sud, et s’appuient en partie sur certains des amas et foyers néolithiques antérieurs.

Si ces tracés sont perturbés par les occupations postérieures, ils s’inscrivent dans une trame qui marque durablement le paysage, car elle est en partie conservée aux époques suivantes. En particulier, l’actuelle avenue des Arènes Romaines semble l’héritière, 25 m plus à l’est, de l’un de ces chemins protohistoriques.

Des activités gauloises, puis une occupation antique

Au Ier siècle avant notre ère, une surface aplanie par des tessons d’amphores vinaires matérialise une aire ouverte, comme pourrait l’être un marché ou une zone artisanale, où est notamment pratiqué le travail du métal (petits fours et rejets chauffés).

Au Haut-Empire, à partir du deuxième tiers du Ier siècle, cette partie haute de l’éperon draine une population nombreuse attirée, au sud, par l’amphithéâtre de construction claudienne (localisé à 260 m au sud-sud-est de la construction à galerie de façade) et par les ensembles thermaux élevés à cette même époque (à 420 m plus au nord-est).

Une maison contemporaine

Plan général des vestiges.

Par ordre chronologique : le Néolithique en brun, la Protohistoire en orange, l’occupation gauloise en rouge, la période antique en bleu et les perturbations du XXe siècle en vert.

13, chemin de la Flambère, Toulouse (Haute-Garonne), 2007.

@ Axel Daussy, Marion Viarouge, Inrap.