Vous êtes ici

Une maison du Néolithique ancien et une occupation du haut Moyen Âge à Berry-au-Bac (Aisne)

Une fouille menée à Berry-au-Bac, rue du Moulin, a révélé une occupation du Néolithique composée d’une fosse latérale de maison rubanée et d’un plan partiel de l’unité d’habitation. Une seconde occupation médiévale a également été mise en évidence, composée de fosses et de trous de poteaux.

L’occupation néolithique

A Berry-au-Bac, les précédentes opérations archéologiques ont déjà révélé trois sites du Néolithique ancien représentant toutes les phases chronologiques du Rubané final du Bassin de la Seine jusqu'à une phase très ancienne de la culture de Villeneuve-Saint-Germain. Une quinzaine de maisons ont été mises au jour et ces découvertes renvoient au modèle champenois de sites en réseau ; elles se distinguent de la partie aval de la vallée de l’Aisne où les sites de ces périodes sont distincts et isolés.

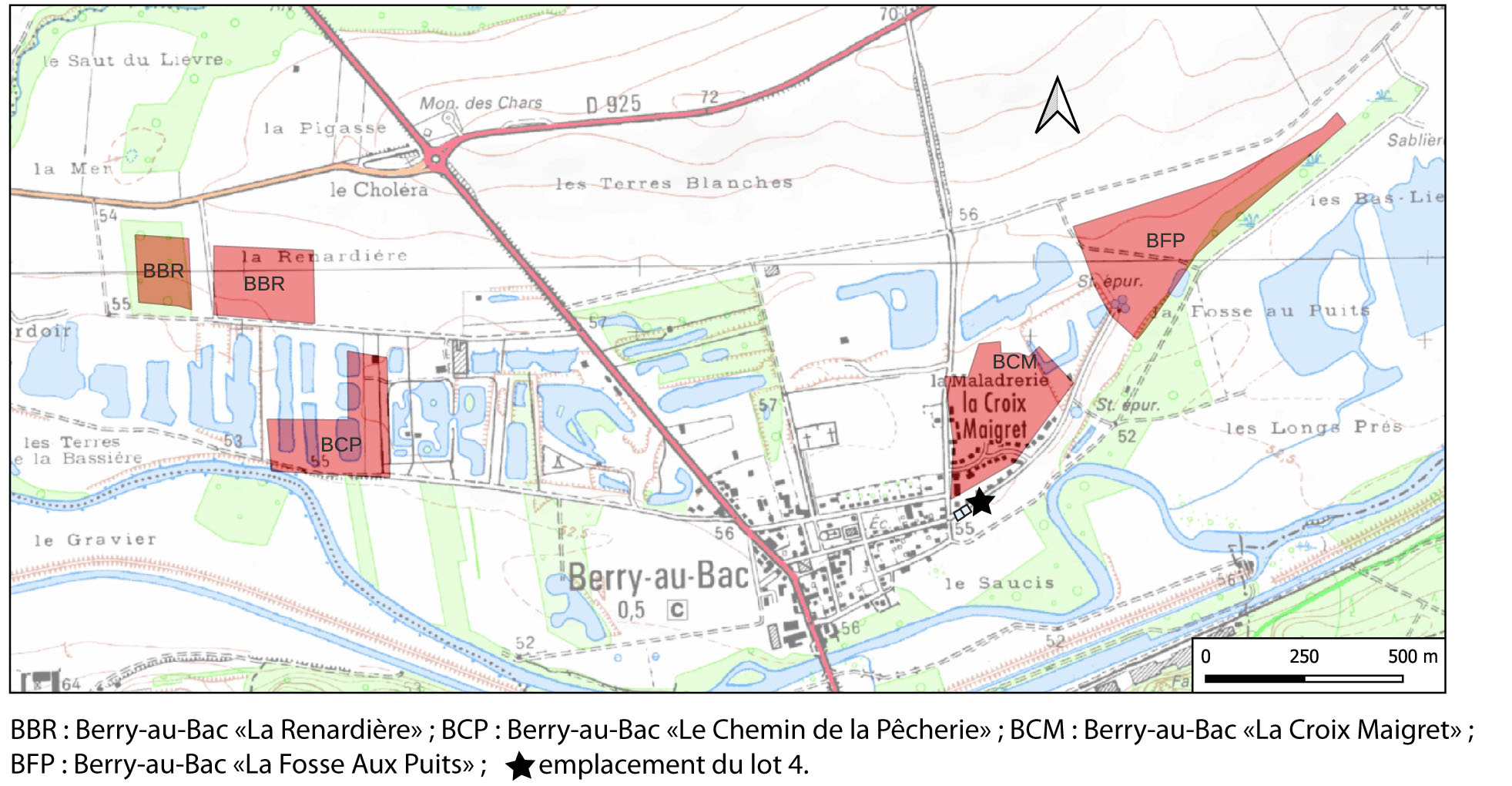

Localisation de la parcelle et des sites significatifs connus sur la commune de Berry-au-Bac.

© DAO Caroline Colas, Inrap

Les vestiges découverts « rue du Moulin » sont caractéristiques d’une maison du Néolithique ancien dont la lecture est perturbée par une tranchée de la Première Guerre mondiale et les structures du haut Moyen Âge.

Fond de cabane en partie recoupé par une perturbation de la Première Guerre mondiale.

© Karin Libert, Inrap

Il n’en subsiste qu’une partie de la paroi latérale nord avec huit trous de poteau, une tierce avérée (regroupement de trois poteaux porteurs) et le départ de quatre autres, ainsi que deux trous de poteaux de la paroi latérale sud. Cette organisation et son orientation permettent un rattachement sans ambiguïté au Néolithique ancien.

Plan d’ensemble de la maison néolithique et de ses perturbations. On distingue, au premier plan, la tranchée de Première Guerre mondiale, des fonds de cabanes et un puits du haut Moyen-Âge qui sont venus partiellement détruire le plan de la maison néolithique. En arrière-plan, un fossé récent de datation indéterminé vient accentuer cette impression que la fosse latérale et les trous de poteaux néolithiques sont « posés sur un îlot ». Ces derniers sont bien conservés avec la préservation du négatif du poteau en bois dans plusieurs d’entre eux.

© Caroline Colas, Inrap

Des informations riches dans la fosse latérale nord

Cette fosse, bien que partielle, mesure 17 m de long et environ 20 cm de profondeur. Elle contenait un mobilier très riche, avec plus de 25 kg d’ossement animaux et près de 15 kg de céramique.

Fosse latérale de la maison néolithique en cours de fouille, sous une pluie dense. La fosse a été fouillée uniquement manuellement, par mètre linéaire.

© Caroline Colas, Inrap

Le reste du mobilier comprend des fragments de grès, de calcaire, de silex et un peu de torchis (un mélange de terre et de paille pour la construction des murs), pour un total dépassant 54 kg, ce qui est conséquent, les fosses dépotoirs nord étant généralement moins riches. Bien que ce mobilier n’ait pas encore été étudié, les premières analyses indiquent une datation au Rubané final du Bassin de la Seine, daté dans la vallée de l’Aisne entre 5100 et 5000 av. J.-C.

Exemple de mobilier au moment de la fouille : faune et de céramique de couleur proche du sédiment. Ce dernier granuleux et un peu argileux enrobait les artefacts révélés uniquement par une fouille minutieuse à la truelle, par mètre carré.

© Caroline Colas, Inrap

Des indices d’un second habitat

Une autre fosse latérale de maison a été découverte sur un des autres lots de la rue du Moulin, à 50 m, tout aussi riche mais sans conservation des trous de poteaux de l’habitation. Ces deux nouveaux plans de maison viennent s’ajouter à ceux découverts à « La Croix Maigret » sur les fouilles anciennes, le plus proche étant situé à 130 m au nord-est. L’analyse de la céramique devrait permettre d’indiquer s’ils appartiennent à la même phase. Ces nouvelles découvertes permettent d’estimer l’extension de ce village néolithique vers le sud mais pas d’en préciser l’organisation. Les informations sont insuffisantes pour savoir si les maisons néolithiques étaient groupées, dispersés ou en rangées. Cette information n’est plus accessible car la zone intermédiaire, entre les maisons néolithiques fouillées anciennement et aujourd’hui, est recouverte de pavillons construits sans surveillance archéologique.

Fosse latérale néolithique en cours de nettoyage. La partie plus brune devant les fouilleurs correspond à un fond de cabane du haut Moyen-Âge ayant recoupé la fosse.

© Caroline Colas, Inrap

Des niveaux de sols néolithiques

Plusieurs prélèvements ont été effectués dans les trous de poteaux, la fosse latérale et ses environs, en raison de la préservation d’un potentiel niveau de sol favorable à la conservation de matériaux fragiles comme les graines et la malacofaune, rarement conservés dans notre région à cette période. Ces analyses devraient approfondir les connaissances sur les pratiques alimentaires et agricoles des premiers agriculteurs de la région et de documenter leur environnement. Parallèlement, une étude micro-morphologique a également été lancée afin de valider ou non l’hypothèse de la présence d’un paléosol. Cette recherche sera particulièrement novatrice, car les niveaux de sols de cette période sont très rarement conservés dans l’Aisne.

L’occupation du haut Moyen Âge

Les découvertes concernant l’occupation du haut Moyen Âge font écho à celles réalisées à « La Croix Maigret » dans les années 1970, elles comprennent de nombreux fonds de cabane, des fosses et des fossés d’enclos, également affectées par les perturbations de la Première Guerre mondiale. On y trouve plusieurs fonds de cabane et/ou celliers aux formes et aux dimensions assez atypiques. L’étude à venir devra interpréter ces éléments ou proposer d’autres hypothèses, comme celles de bâtiments tant leur gabarit semble s’écarter de la norme.

Fouille de la partie médiévale, avec sur la droite le décapage résultant du diagnostic, la tranchée de la Première Guerre Mondiale ; sur la gauche, le fossé de datation indéterminé qui recoupe un fond de cabane. On remarque au premier plan, la forme et le gabarit hors norme des fonds de cabane.

© Estelle Bultez, Inrap

Ces études permettront d’enrichir de manière conséquente les quelques données recueillies auparavant et de mieux comprendre l’occupation de cette période. Bien que la superficie du projet soit extrêmement réduite, la fouille donne l’occasion de lancer plusieurs types d’études inédites dans notre région, et de revisiter les résultats des fouilles anciennes, à l’aune des nouvelles problématiques concernant ces deux périodes chronologiques.

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Caroline Colas, Inrap