Vous êtes ici

SilArchaeoBio - Stockage des grains en silos souterrains à l'époque pré-industrielle : apprendre de l'archéologie expérimentale et de la biologie

Coordinateur : Jean-Michel Savoie (Inrae, MycSA)

Coordinatrice Inrap : Cécile Dominguez

Comité de pilotage : Jérôme Ros (CNRS, UMR 5554 ISEM), Carole Puig (SARL ACTER), Tanguy Wibaut (Inrap), Maxime Guillaume (Inrap), Laurent Savarese (ville de Perpignan)

Le stockage des céréales dans des silos souterrains a été pratiqué depuis le début du Néolithique jusqu'à très récemment dans certaines communautés à travers le monde. Pendant des milliers d'années, le silo souterrain a constitué un aménagement essentiel pour la vie et la survie des populations, avec un enjeu économique indéniable. Le silo souterrain et les pratiques liées à sa construction et à son utilisation constituent aujourd'hui un patrimoine matériel et immatériel menacé ou disparu.

Présentation du projet sur le site de l'ANR : https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE27-0013

Carnet de l’ANR SilArchaeoBio : https://ensilage.hypotheses.org/

Les lacunes des sciences

Les données archéologiques, carpologiques et historiques ne permettent pas toujours d'éclairer la grande diversité des pratiques d'ensilage souterrain à travers les âges. Les dernières fouilles archéologiques, notamment des grandes aires d'ensilage du haut Moyen Âge, permettent de compter les fosses, de caractériser leur forme et leur volume, de réfléchir à la chronologie et à l'organisation de l’aire de stockage, mais pas de connaître le savoir-faire paysan et la qualité de la conservation des aliments dans les silos souterrains. Les communautés paysannes ont dû résoudre durablement les différents problèmes liés à ce mode de stockage : attaques de ravageurs, humidité interne, échauffement des grains là où l'agriculture moderne utilise des silos aérés, refroidis et protégés par divers moyens chimiques, consommateurs d'énergie.

Des compétences croisées

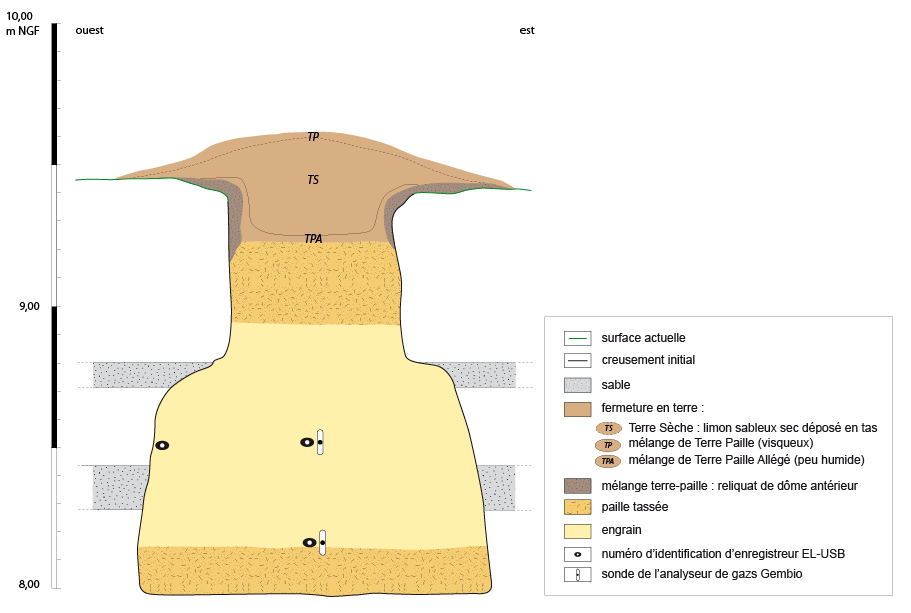

Dans le projet SilAchaeoBio [ANR-21-CE27-0013], nous développons une approche expérimentale où le protocole (du terrain jusqu’au laboratoire) s’appuie sur les méthodologies de l’archéologie, de l’archéobotanique et de la mycologie autant que sur les savoir-faire des paysans et des artisans actuels (meuniers, boulangers). Les silos remplis de céréales issues de l’agriculture biologique fonctionnent sur des cycles de 6 à 24 mois. L’étanchéité des fosses est recherchée par l’utilisation de bouchons en mélange terre-paille. Tous les silos sont équipés d'enregistreurs de conditions atmosphériques internes dont les données sont confrontées aux relevés climatiques. En fonction des différentes options techniques testées, la qualité des grains est évaluée par l'acquisition de données biologiques à l'aide de méthodes d'analyse moderne. La synthèse des données recueillies fournie des informations sur la stabilité de la fosse-silo, la durée du stockage souterrain et les conditions qui garantissent les propriétés germinatives, la qualité et l’état sanitaire des grains stockés.

Dispositif d’enregistrement et protocole de protection du stock. Coupe cumulative du silo 09 (site d’Alénya).

Cécile Dominguez, Inrap

Deux sites complémentaires

Les expérimentations se déroulent dans les Pyrénées-Orientales (66), tour à tour à Alénya (Inrae, Mas Blanc) et à Perpignan (centre archéologique Rémy Marichal, site de Ruscino, Château-Roussillon). Depuis 2023, le premier site compte onze silos et le second six. Nous pouvons ainsi comparer les résultats de la conservation sous un même climat mais dans des contextes différents. À Alénya le site en plaine a un sous-sol limoneux frais, alors qu’à Perpignan, les fosses sont creusées au sommet d’une colline dans un terrain argileux sec. De plus, les fouilles sur le site de Ruscino, avec ses de 150 silos dont les plus anciens remontent au Ve s. avant notre ère, livrent de parfaits exemples de comparaisons avec les fosses expérimentales.

Ambiance de travail sur le site de Perpignan. Au premier plan : déstockage en cours ; au second plan : réalisation du dôme en terre-paille (bouchon).

Cécile Dominguez, Inrap

Les débouchés

Ces expérimentations contribueront à une meilleure identification du silo et des techniques d’ensilage en archéologie. Nous fournirons des éléments de comparaisons inédits sur la taphonomie des fosses, l’emploi de la terre crue dans les bouchons ou les enduits, et les carporestes issus de l’ensilage. Par une meilleure compréhension des processus engagés dans ce mode de conservation, les enseignements de l’ANR SilArchaeoBio offriront un éclairage nouveau aux analyses des documentations archéologique, historique et agronomique relatives aux communautés paysannes du nord de la Méditerranée.

SilArchaeoBio en lien avec le projet LocaStock [ANR-23-SSAI-0018-02]

L’ensilage enterré traditionnel, sans recours à une source d'énergie pour la réfrigération et la ventilation et sans utilisation de pesticides peut inspirer le développement des technologies actuelles. Cette technique fait écho aux attentes du XXIe siècle en faveur de changements dans les systèmes de production agricole, la protection de l'environnement et la préservation de la santé humaine. De cette conviction émane l’ANR LocaStock, un projet de science participative, où les expériences des archéologues s’implantent chez des producteurs de céréales.

Documentaire "Expérimentation d'ensilage souterrain" | SilArchaeoBio ANR-21-CE27-0013 ; https://www.youtube.com/watch?v=J_kBaaVgGsA