RechercheOnnaing

Vous êtes ici

À Metz, la fouille du quartier de l'amphithéâtre

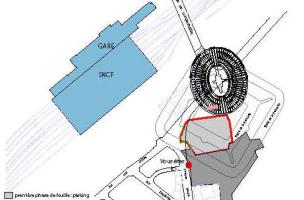

Sous le parvis du futur Centre Pompidou-Metz des fouilles sont réalisées au pied de l'amphithéâtre antique. Elles se poursuivront dès le mois d'avril à l'occasion de l'aménagement d'une halle commerçante et de la future voie Est-Ouest. Au total, plus de 17 000 m² seront étudiés.

Chronique de site

Date de publication

02 avril 2007

Dernière modification

19 février 2016

De par sa taille, 148 m de long pour 125 m de large, l'amphithéâtre se classe parmi les plus grands édifices de spectacle de Gaule, avec une capacité d'environ 30 000 places. La ville a édifié ce bâtiment assez précocement, dès la fin du Ier ou au début du IIe siècle de notre ère, à l'époque où ce type de monument se généralise dans toute la Gaule. À la fin du IIIe siècle, il est délaissé sans pour autant tomber en ruine. Ainsi, des éléments postérieurs à son aménagement et probablement chrétiens ont été mis au jour dans la fosse centrale de l'arène, lors des fouilles allemandes du début du XXe siècle. Ces découvertes ne permettent cependant pas de confirmer l'existence d'un oratoire dédié à saint Pierre par Clément, premier évêque de Metz, qui, selon la légende, s'installa au coeur du monument antique après avoir noyé, dans la Seille, le dragon Graouilly.

Naissance d'un quartier aux abords de l'amphithéâtre

Les fouilles actuelles ont permis la mise au jour d'un quartier antique jusqu'alors mal connu. Contigu à l'amphithéâtre, il s'étend de part et d'autre d'une voie orientée est-ouest. Cette dernière venait se raccorder à la voie principale nord-sud, dont l'avenue André-Malraux conserve plus ou moins le tracé. Ce quartier gallo-romain se développe du iie au ive siècle, connaissant plusieurs phases de réaménagements avec la construction de bâtiments dotés de pièces chauffées par le sol (hypocauste) ou garnies de stucs, marbres et enduits peints. Des bases de colonnes ont également été retrouvées en place. Lors de son abandon, au ive siècle, le site subit un important phénomène d'arasement et de récupération des matériaux de construction, ne laissant à la place des murs que des tranchées d'épierrement.

L'étude des objets prélevés (assiettes complètes, tessons de céramique, fragments de verre, peignes en os, outils de tissage) permettra de comprendre la vie quotidienne des habitants de ce quartier de la fin du ier au IIIe siècle et de dater son évolution architecturale. De nombreux restes d'animaux (boeuf, porc, veau, volaille), découverts dans de grandes fosses, sont les témoins d'une activité artisanale et renseignent sur l'alimentation d'alors. Les conditions naturelles du site, et notamment la remontée de la nappe phréatique depuis l'époque romaine, ont permis la conservation du bois de cuvelage d'un puits, de semelles de chaussure et surtout de différents niveaux de terre qui ont piégé les graines et les pollens des végétaux consommés sur le site.

L'étude des objets prélevés (assiettes complètes, tessons de céramique, fragments de verre, peignes en os, outils de tissage) permettra de comprendre la vie quotidienne des habitants de ce quartier de la fin du ier au IIIe siècle et de dater son évolution architecturale. De nombreux restes d'animaux (boeuf, porc, veau, volaille), découverts dans de grandes fosses, sont les témoins d'une activité artisanale et renseignent sur l'alimentation d'alors. Les conditions naturelles du site, et notamment la remontée de la nappe phréatique depuis l'époque romaine, ont permis la conservation du bois de cuvelage d'un puits, de semelles de chaussure et surtout de différents niveaux de terre qui ont piégé les graines et les pollens des végétaux consommés sur le site.

Évolution du quartier de l'amphithéâtre jusqu'au Moyen Âge

Perforant les derniers niveaux du Haut Empire, de nombreuses fosses dépotoirs ont déjà livré un riche mobilier spécifique fournissant de précieux renseignements quant au devenir de ce site après le IVe siècle. Des activités artisanales de forge et de boucherie s'y développent, comme l'atteste la grande quantité de scories et d'ossements trouvés dans les fosses. La présence d'objets manufacturés décorés avec soin laisse penser que le niveau de vie de la population concernée était assez aisé. Une poterie décorée de motifs paléochrétiens témoigne, quant à elle, d'une présence religieuse sur le site, sans toutefois pouvoir la mettre en relation, de façon certaine, avec l'établissement de l'oratoire dédié à saint Pierre au sein de l'amphithéâtre déserté.

La fouille a révélé l'existence d'un fossé bordant l'amphithéâtre au sud. Après une courte période d'abandon, l'amphithéâtre a pu être fortifié et servir de refuge à une petite communauté, laissée en dehors des murs de la cité et cherchant à se protéger. En effet, à cette époque troublée, de la fin du IIIe siècle, la ville se retranche derrière un rempart. Les habitants de Divodurum disposaient d'un autre petit édifice de spectacles intra-muros, situé rue Sainte-Marie. L'occupation du site extra-muros aura pu être assurée ainsi jusqu'au VIe siècle. À partir du VIIe siècle, le site est mis en culture grâce à un apport en humus. Cette activité maraîchère se développe et perdure durant tout le Moyen Âge.

La fouille a révélé l'existence d'un fossé bordant l'amphithéâtre au sud. Après une courte période d'abandon, l'amphithéâtre a pu être fortifié et servir de refuge à une petite communauté, laissée en dehors des murs de la cité et cherchant à se protéger. En effet, à cette époque troublée, de la fin du IIIe siècle, la ville se retranche derrière un rempart. Les habitants de Divodurum disposaient d'un autre petit édifice de spectacles intra-muros, situé rue Sainte-Marie. L'occupation du site extra-muros aura pu être assurée ainsi jusqu'au VIe siècle. À partir du VIIe siècle, le site est mis en culture grâce à un apport en humus. Cette activité maraîchère se développe et perdure durant tout le Moyen Âge.

La vie d'un quartier au microscope

C'est la première fois à Metz qu'un site urbain est étudié sur une aussi vaste superficie. Après la fouille, les archéologues s'attacheront à retracer l'histoire grâce aux objets retrouvés, aux murs en élévation ou à leur trace et à la voirie mis au jour, ainsi qu'aux nombreux prélèvements qui feront l'objet d'analyses. Une étude de parasitologie portant sur les fossés des rues et les fosses fournira des renseignements novateurs sur les conditions de vie aux différentes périodes. Les bois conservés permettront une datation précise par dendrochronologie. L'étude de la faune et de la flore consommées sur le site complétera cette approche de la vie quotidienne. Les études palynologiques (pollens) renseigneront sur le couvert végétal, les charbons de bois sur les essences utilisées (anthracologie) et fourniront une datation au carbone 14. Les études carpologiques (graines de fruits) pourront informer sur l'alimentation et les cultures pratiquées du VIIe au XVe siècle.

Un quartier dans la ville du Ier au XVIIIe siècle

En amont du nécessaire aménagement de la ville, l'étude des vestiges archéologiques permettra de restituer son image à différentes périodes. On sait déjà que l'amphithéâtre s'inscrit dans un quartier occupé du iie au VIe siècle. Du ier au IIIe siècle, Metz s'étend du quartier de l'amphithéâtre au sud, jusqu'au Pontiffroy au nord, sur plus de 2 km, soit une superficie de 300 ha. Les connaissances archéologiques et archivistiques montrent qu'aux périodes suivantes la population se réfugie derrière une enceinte. Toutefois, l'amphithéâtre reste, aux Ve-VIe siècles, un noyau de vie en dehors des murs de la cité. Par la suite, les limites urbaines s'étendent en intégrant parfois des champs cultivés. Les fortifications des XVIIe-XVIIIe siècles reprennent ces limites en densifiant l'habitat intra-muros tandis que le quartier de l'amphithéâtre rentre dans une zone militaire. Cette dernière vocation sera maintenue jusqu'à l'édification de la gare de marchandises dans les années 1900.

Metz du Ier au IVe siècle.

© Inrap

Emprise de la fouille actuelle

© Inrap

Epitaphe funéraire en marbre.

© Inrap

Amphore antique.

© Inrap

Cave antique.

© Inrap

Porte de la cave.

© Inrap

Voie Antique.

© Inrap

Aménagement : ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre

Maître d'ouvrage : CA2M

Architecte urbaniste : ANMA - Agence Nicolas Michelin et associés

Paysagistes : Paso Doble

Bureau d'études VRD : OGI

Bureau d'études HQE : Tribu

Aménageur : SAREMM

Équipements publics : CA2M : avenue de la Seille et les infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP)

Ville de Metz : les rues et les espaces publics

Ville de Metz : les rues et les espaces publics

Prescription et suivi scientifique : Drac Lorraine : service régional de l'Archéologie, Pierre Thion

Recherches archéologiques : Inrap

Archéologue responsable de l'opération : Franck Gama, Inrap

Archéologues responsables de secteur : Stéphane Alix, Stéphane Augry, Émilie Fiabane, Inrap

Suivi scientifique et technique : Laurent Gébus, Inrap