Vous êtes ici

Le cerveau, moteur de l’épopée du genre humain

Pour découvrir l’archéologie d’aujourd’hui, ses sciences connexes, mais aussi approcher et décrypter ce que la discipline recouvre de concepts, de modèles, "L'Entretien archéologique" retrace les avancées de la recherche française et internationale, parcourt terrains, chantiers et laboratoires. À écouter le vendredi de 16h30 à 17h sur France Culture.

Une coproduction de France Culture et Inrap.

Avec Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue

Le cerveau ne serait-il pas l’élément qui caractérise le mieux l’homme, par son volume comme par sa puissance ? Le cerveau a eu un rôle central dans notre trajectoire évolutive, mais quel chemin l’évolution a-t-elle emprunté pour en arriver là ? L’épopée du genre humain au travers de son cerveau.

Le cerveau ou les jambes

Les Hominines - c’est-à-dire l’ensemble des espèces apparentées à l’homme depuis sa séparation avec le rameau des chimpanzés – n’étaient guère privilégiés pour affronter les environnements hostiles du Plio-Pléistocène. Voici quelques millions d’années, ces fossiles auraient alors bien pu être les représentants d’un genre ayant toutes les chances de disparaître, devenant ainsi une sorte d’accident de l’évolution, mais il n’en fût rien !

Nombres de paléo-anthropologues ont résumé l’évolution de l’Homme, en évoquant les pieds, la station debout, et bien entendu, la bipédie, qui, semble-t-il, est attestée voici 7 millions d’année. Jean-Jacques Hublin retrace, quant à lui, l’épopée du genre humain au travers de l’évolution du cerveau, l’histoire de notre encéphale, qui s’avère non seulement être une affaire de biologie, mais aussi de « culture » et de sciences sociales.

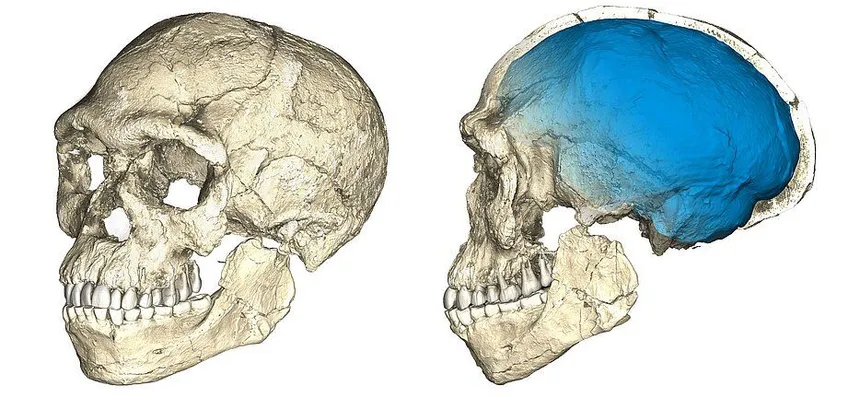

Reconstitution du crâne du premier fossile retrouvé sur le site de Jebel Irhoud - en bleu, l'emplacement du cerveau

- © Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig

Le cerveau, un rôle central dans notre trajectoire évolutive

Le cerveau joue un rôle central dans notre trajectoire évolutive : un chasseur-collecteur consomme bien plus de calories qu’un grand singe de poids équivalent. Le besoin d’énergie du cerveau humain est tel, qu’il a nécessité maints ajustements. Le premier réside dans le choix d’une nourriture très riche, la viande et le gras étant désormais privilégiés au détriment des végétaux. La création de réserves graisseuses dans certaines parties anatomiques est un autre ajustement. Le besoin d’énergie de l’encéphale constitue un tel investissement, qu’il s’avère une contrainte, l’Homme privilégie alors son encéphale au détriment d’autres éléments fonctionnels, dont la reproduction et la locomotion, elles aussi très coûteuses. Ainsi, la bipèdie aurait-elle déjà un avantage en termes d’économie d’énergie, sur la locomotion quadrupède.

Reconstitution d'un crâne de néandertalien

- © Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig

Modifier l’environnement et créer des niches favorables

Deux caractères ont eu une place centrale. Le premier est la création de niche, c'est-à dire que l’homme a modelé son environnement, pour vivre de façon plus aisée dans un lieu artificiel. Ces créations de niche existent chez certains animaux sociaux, comme les termites au sein des termitières. Nous pouvons en parallèle imaginer que l’invention du feu, fut un excellent moyen pour modifier des environnements primaires et des milieux ouverts, plus favorable aux communautés humaines.

L’Homme a modifié sa niche, son environnement, mais, il a surtout modifié les sphères du social et cela jusque vers des organisations et des sociétés complexes notamment après le néolithique. Un des prémices de cette sociabilité se perçoit dans un autre caractère capital : l’évolution de la dentition, puisqu’entre 7 et 3 millions d’années, la réduction de certaines dents, notamment les canines, serait la preuve de plus de liens sociaux et d’une moindre agressivité des mâles. Plus tard, les réseaux de communication et d’entraide seraient le propre d’Homo Sapiens.

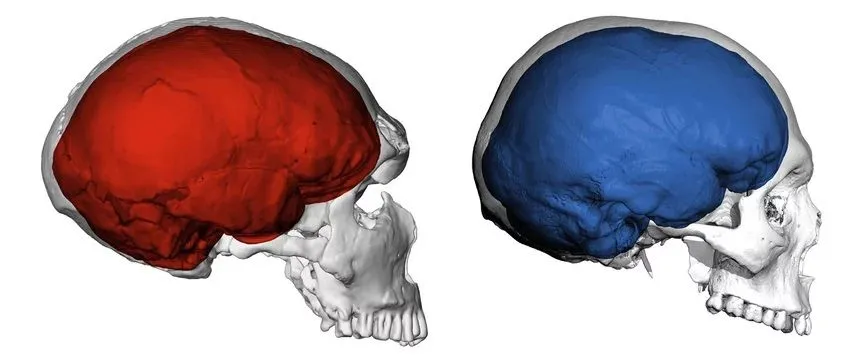

Différences des cerveaux entre un adulte Neandertal (en rouge) et un adulte Homo sapiens (en bleu)

- © MPI for Evolutionary Anthropology/Phillip Gunz

Aujourd’hui, nos cerveaux diminuent-ils ?

Entre biologie et culture, il s’avère que la taille de notre cerveau semble avoir diminué depuis les temps glaciaires, il y a plus de 12 mille ans et notamment il y a 5 000 et 3 000 ans. Des chercheurs proposent aujourd’hui que cette diminution puisse être en lien avec la complexité sociale.

À regarder, la leçon inaugurale de Jean-Jacques Hublin au Collège de France, Homo sapiens,une espèce invasive (13 janvier 2022, chaîne YouTube du Collège de France).

Pour aller plus loin

- Présentation complète de Jean-Jacques Hublin sur le site du Collège de France et sur le site de l'Académie des sciences. Sa page Wikipédia.

- Son profil Radio France.

- Présentation de son ouvrage, La tyrannie du cerveau (éditions Robert Laffont, octobre 2024).

- Lauréat du prestigieux prix Balzan, réception de son prix en septembre 2023.

- Page sur les Australopithèques