Vous êtes ici

Labraunda et le sanctuaire du roi Mausole

Pour découvrir l’archéologie d’aujourd’hui, ses sciences connexes, mais aussi approcher et décrypter ce que la discipline recouvre de concepts, de modèles, Carbone 14, le magazine de l'archéologie, retrace les avancées de la recherche française et internationale et parcourt terrains, chantiers et laboratoires. Une émission à écouter chaque samedi, de 19 h 30 à 20 h sur France Culture et à réécouter sur Inrap.fr.

Avec Olivier Henry, professeur d’archéologie classique à l'Université Lumière Lyon 2 et chercheur au laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques).

Entre les îles de Rhodes et de Samos, cette terre dénommée la Carie, vit l’émergence de grandes cités dont Halicarnasse, Stratonicée, Milet, Cnide, Olymos, ou Théra... C’est surtout là que le roi Mausole fit ériger l'une des sept merveilles du monde antique.

La façade méditerranéenne de l’Anatolie fut tout à la fois le théâtre d’importantes interactions culturelles, entre mondes européens et orientaux, un temps terre persane, et disputée entre nombre de royautés (Hellénistique, Séleucide, Lagide ou Antigonide).

Le roi Mausole et la dynastie des Hékatomnides

En 546 avant notre ère, les villes cariennes sont prises par les Perses de Cyrus le Grand. Cet événement nous est aussi connu par la seconde migration des Phocéens vers Marseille. Désormais, la Carie est dirigée par un satrape, gouverneur nommé à Persépolis par Artaxerxès II. Au IVe siècle avant notre ère, une petite dynastie de satrapes locaux est mise en place par son fondateur, Hékatomnos. Lui succédèrent ses cinq fils et filles : Mausole (377-352 av. J.-C.) et sa femme/sœur Artemisia (352-351), Idrieus (351-344) et sa femme/sœur Ada (344-341), puis le benjamin Pixodaros (341-336).

Le Sanctuaire de Labraunda

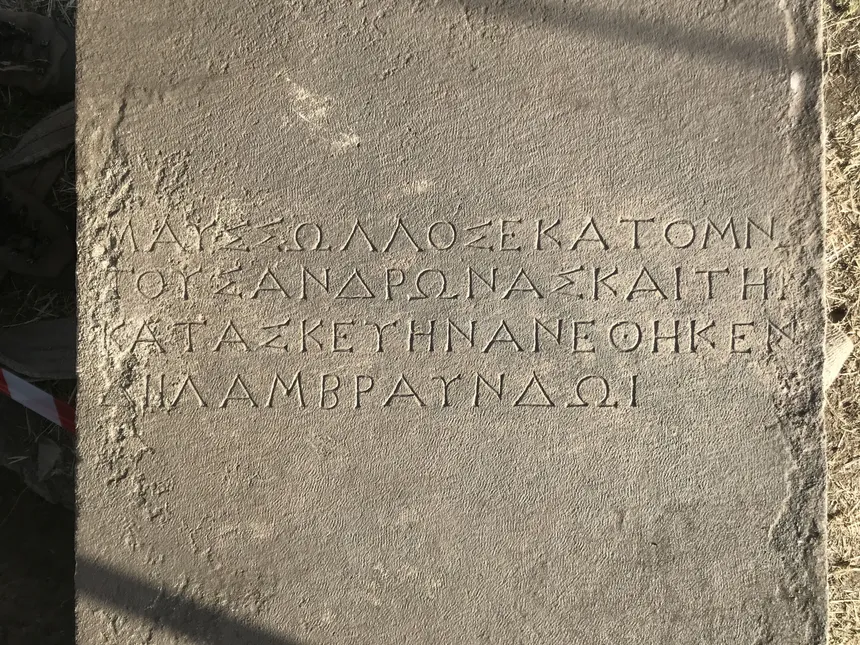

Sous cette dynastie "hékatomnides", le plus important sanctuaire de la Carie était Labraunda. Il est actuellement fouillé par une mission franco-turque qui vient d'être couronnée par l’Institut de France du Prix Cino et Simone Del Duca.

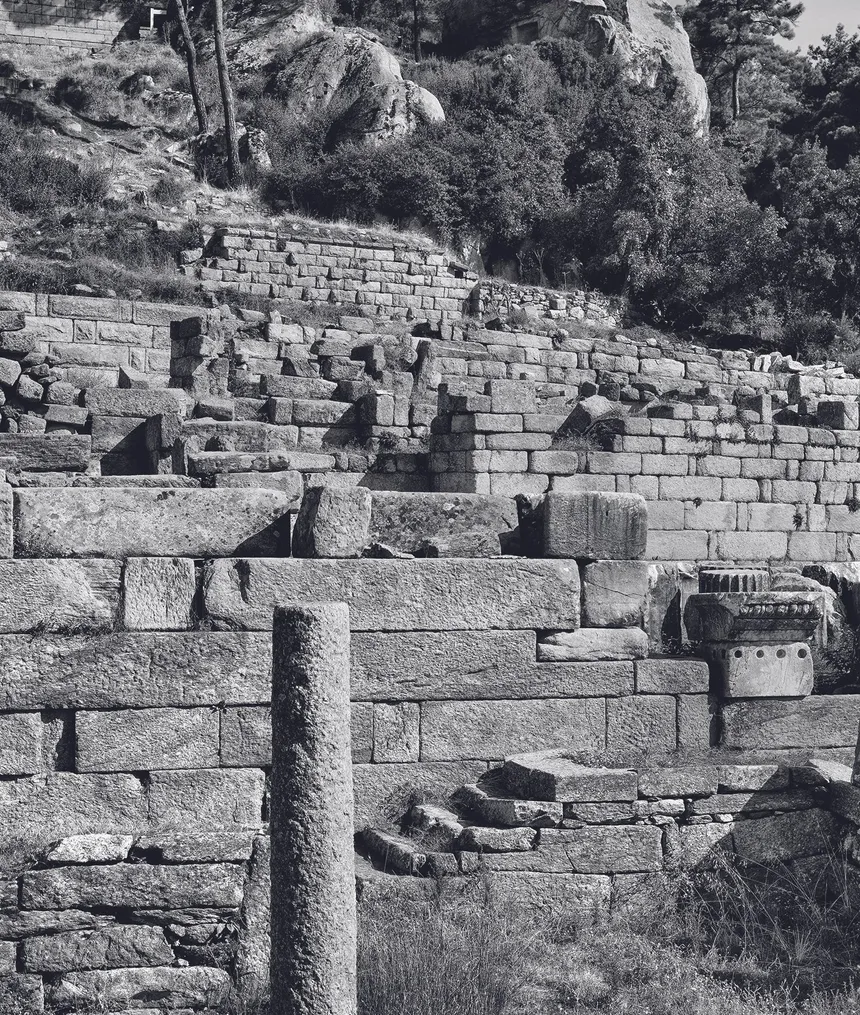

Situé sur les flancs d’une montagne, ce lieu de culte extra-urbain était dédié à Zeus Labraundos (porteur de la Labrys, la double hache), et l’on s’y rendait depuis tout le territoire de la Carie, à l’occasion notamment de festivals annuels instaurés par Mausole.

Labraunda connut sa période la plus faste au 4e s. av. J.-C., en particulier pendant les années durant lesquelles Mausole puis Idrieus ont régné. À l’origine, le site se limitait à un petit sanctuaire composé d’une unique terrasse, portant un petit temple. Le sanctuaire devient alors un élément essentiel du discours politico-religieux mis en place par cette dynastie. À cette fin, le site fut profondément remanié. Les travaux accomplis, en l’espace de quelques décennies, sont hors du commun : on estime en effet que, de la prise de pouvoir de Mausole, vers 377 av. J.-C., à la mort d’Idrieus, vers 344 av. J.-C., y furent réalisés plus de 19 000 m² de terrassement sur lesquels on n’érigea pas moins de quatorze bâtiments. Le centre monumental de Labraunda occupe ainsi un espace mesurant environ 185 mètres dans l’axe est-ouest et 135 mètres dans l’axe nord-sud. Le sanctuaire s'étend sur cinq terrasses principales. La terrasse du temple était, en outre, protégée par un puissant mur.

Si l’activité architecturale connut un certain ralentissement après la disparition de la dynastie hékatomnide, vers la fin du 4e s. av. J.-C., les recherches récentes ont prouvé qu’elle ne s’arrêta jamais vraiment et que Labraunda resta au centre du dispositif politique et religieux carien au moins jusqu’à la fin de la période romaine.

Pour aller plus loin

- Présentation d'Olivier Henry sur le site du laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques) de l'Université Lumière Lyon 2.

- Ses publications sur Academia et Open Edition Books.

- Présentation de la fouille de Labraunda, codirigée par Olivier Henry et Ipek Dagli de l’Université d’Istanbul, soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

- Remise du Grand Prix d'Archéologie 2023 de la Fondation Simone et Cino Del Duca (Fondations de l'Institut de France) à Olivier Henry pour les fouilles de la mission franco-turque de Labraunda en Carie (Turquie).

- À suivre, la chaîne YouTube Labraunda, et notamment, à regarder, un entretien avec Olivier Henry sur le site de Labraunda (juillet 2023).

Quelques références citées

- Présentation de quelques villes d'Anatolie dans l'antiquité : Halicarnasse, [Stratonicée de Carie], Cnide, Olymos (en anglais), et Théra.

- Îles de Rhodes et Samos.

- Page sur Denys d'Halicarnasse, rhéteur et historien grec.

- Page sur Agatharchide de Cnide, grammairien et géographe grec.

- Page sur Hérodote, historien et géographe grec.

- Page sur Thalès ou Thalès de Milet, philosophe grec.

- Page sur Hippodamos ou Hippodamos de Milet, géomètre grec.

- Page sur la ville de Persépolis, ville perse.

- Page sur Ahura Mazda, divinité perse.