Vous êtes ici

De terre et de bois, une exposition à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)

Le musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône présente l’exposition « De terre et de bois. Regards archéologiques sur le haut Moyen Âge en Chalonnais » (19 avril - 21 octobre 2024). Antoine Guicheteau, archéologue à l’Inrap, et Gwenaelle Colas, responsable des collections archéologiques du musée, reviennent sur les singularités de ce patrimoine chalonnais, de la ville du roi Gontran au village de potiers de Sevrey, nouvellement mis en lumière par les fouilles archéologiques préventives.

Quand est-ce que Chalon émerge dans l’histoire ? Pourquoi une exposition ?

Antoine Guicheteau : Chalon-sur-Saône, de son nom antique Cabillonum, apparaît dans l’histoire lorsque Jules César l’évoque dans la Guerre des Gaules en tant que principal port des Éduens. Durant l’empire romain, le dynamisme commercial de la ville bénéficie d’une situation de carrefour, entre l’axe Rhône-Saône qui ouvre sur la Méditerranée et le nord de la Gaule, avec une ouverture sur la façade atlantique via la Loire et sur l’est de l’Europe via le Doubs et le Rhin. Le parcours de l’exposition commence avec l’apparition de l’évêché à la fin de l’Antiquité tardive, peut-être dès la fin du IVe ou au début du Ve siècle. Culturellement, la société porte alors encore largement l’empreinte des traditions antiques et des personnages prestigieux sont issus des rangs de l’aristocratie chalonnaise romaine. Par exemple, saint Césaire, futur évêque d’Arles au début du VIe siècle, est originaire du Chalonnais. La ville va devenir une résidence royale, puis la capitale royale du royaume mérovingien de Bourgogne, dans la deuxième moitié du VIe siècle sous le règne du roi Gontran, fils de Clotaire. C’est l’époque où la Gaule mérovingienne est divisée en trois royaumes : la Neustrie, l’Austrasie et la Bourgogne. Chalon-sur-Saône est le siège d’une cour royale et Gontran va fonder non loin de la ville l’abbaye de Saint-Marcel, où il va être inhumé.

Inscription commémorant un transfert de reliques de l’abbaye d’Agaune.

© Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône / Jérôme BEG

Une plaque découverte dans l’église de Mellecey commémorant un transfert de reliques et présentée dans l’exposition rappelle l’époque du roi Gontran et l’importance de la religion chrétienne dans la société. L’évêché est une puissance centrale dans les villes du haut Moyen Âge et Chalon occupe une place primordiale par l’accueil de plusieurs conciles. Par exemple, en 813, la ville est le siège de l’un des cinq grands conciles réformateurs de l’église de l’empire carolingien. Enfin, Chalon-sur-Saône est l’un des principaux ateliers monétaires de Gaule. C'est donc un lieu économique très important, raison pour laquelle les sites de Sevrey et de Chalon-sur-Saône sont liés.

Plaque-boucle représentant Daniel dans la fosse aux lions, découverte dans une sépulture burgonde de Saint-Clément-sur-Guye,Ve-VIIIe siècles.

© Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône / Jérôme BEG

Gobelets et coupe mérovingiens découverts dans la nécropole de Saint-Jean-des-Vigne.

© Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône / Jérôme Beg

Trémissis de Magnoaldus (vers 640-670), trouvé dans les environs de Chalon.

© Musée Vivant Denon

Il y a depuis plusieurs années, une volonté de la part des acteurs qui travaillent sur la culture et le patrimoine à Chalon et dans le Chalonnais de présenter au grand public les découvertes de l’archéologie. Nous avons ainsi ouvert nos chantiers lors de visites, mais aussi largement présenté nos résultats, comme ceux recueillis lors de la fouille du cloître de la cathédrale de Chalon-sur-Saône, conduite par Benjamin Saint-Jean Vitus. Cette exposition est ainsi l’aboutissement de ce travail de diffusion des connaissances, qui passe par l’édition d’un catalogue d’exposition qui fera date dans la présentation de l’archéologie du haut Moyen Âge à Chalon et dans le Chalonnais. L’intérêt de cette exposition est aussi de montrer la richesse de ce patrimoine archéologique du haut Moyen Âge : les grands sites de production de poterie et les capitales royales mérovingiennes, ça ne court pas les rues, même à l’échelle européenne !

Fibules ansées d'origine germanique orientale provenant de la tombe de Balleure.

© Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône / Jérôme BEG

Patène inscrite et vase dit "de Jamblique".

© Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône / Jérôme BEG

Tricotin découvert place du Châtelet en 2017, VIIe-IXe siècles.

© Pierre Quenton, Inrap

Comment s’organise le parcours de l’exposition ?

Gwenaelle Colas : La première salle, dont le commissariat scientifique a été confié à Benjamin Saint-Jean Vitus (Inrap), se concentre sur Chalon-sur-Saône et ses environs pendant le haut Moyen Âge, alors que la deuxième salle, dont le commissariat a été assuré par Antoine (Guicheteau), se concentre sur Sevrey, le village potier et sa production de céramiques. La première salle sert de porte d’entrée à la période du haut Moyen Âge en présentant ce que signifie cette période pour le Chalonnais, en contexte urbain. Nous avons choisi d’organiser notre parcours de visite de la première salle en suivant l’organisation de la ville de Chalon au haut Moyen Âge, en commençant par les fouilles du cloître et de la cathédrale Saint-Vincent qui permettent de situer l’installation de l’évêché à Chalon et d’expliquer l’importance politique prise par la ville.

Fouille sous le cloître de la cathédrale Saint-Vincent en 2016.

© Pierre Bourdis

Caniveau donnant sur une rue (à gauche) et départ d'un sol en béton de tuileau d'une grande demeure aristocratique du début du Moyen Âge (à droite). Cloître Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône, 2016

© Émilie Gallay-Wawrzyniak, Chalon-sur-Saône.

Vue de l’exposition « De terre et de bois ».

© musée Vivant Denon

À chaque zone géographique de la ville se raccroche un thème : l’habitat dans un contexte urbain et la manière dont perdurent les traditions antiques à Chalon au début du Moyen Âge, l’installation de l’évêque et des élites qui lui sont attachées, la diffusion du christianisme, les nécropoles qui permettent de suivre les mouvements de population et les changements culturels, les ateliers de frappe de monnaie qui indiquent le rôle économique de Chalon, les ensembles de céramiques qui ont été découvertes dans la Saône, axe commercial important, et qui indiquent déjà potentiellement un port de départ des céramiques qui sont produites à Sevrey.

Restitution du port Guillot en activité.

© Dessin François Gauchet, Inrap

Quand apparaît la céramique de Sevrey ?

A. G : Le village de potier de Sevrey apparaît à la fin du Ve siècle et l’artisanat de la céramique y est actif jusqu’au XIXe siècle. Le site est idéalement situé pour produire en masse et largement diffuser les vases : une argile de qualité est abondante et facilement disponible, de grandes forêts permettent un bon approvisionnement en bois, des axes de communication majeurs, notamment la Saône, facilitent la commercialisation. Enfin, la proximité d’un pôle urbain, politique et économique de première importance comme Chalon-sur-Saône est également un formidable atout. Dès le VIe siècle, la production est énorme et se retrouve sur un large quart sud-est de la Gaule, de la Suisse à Arles et la Méditerranée, comme l’ont montré les campagnes d’analyses physico-chimiques effectuées par nos collègues du laboratoire ArAr de Lyon (CNRS) dans le cadre d’un projet collectif de recherche. L’intérêt des recherches archéologiques conduites sur le site de Sevrey depuis les années 1970 est de mieux connaître les céramiques produites. Lors de chantiers préventifs, nous mettons ainsi en œuvre de nombreuses techniques pour affiner leurs datations, je pense notamment aux analyses archéomagnétiques réalisées sur les fours de potiers. Au-delà de l’intérêt intrinsèque de la céramique et des ateliers, l’enjeu est de mieux connaître la chronologie de l’ensemble des sites d’habitat utilisant des poteries de Sevrey. Bien sûr, tout ceci contribue plus largement à enrichir notre connaissance des courants économiques du haut Moyen Âge.

S’agit-il dès le début d’une production de masse ?

A. G : Dès le VIe siècle, on a affaire à quelque chose de très important. Pour le haut Moyen Âge, les ateliers de potiers s’étendent sur une trentaine d’hectares. Nous avons pu étudier une quinzaine de fours, sachant que nous avons fouillé ou diagnostiqué seulement un quart de la surface du village. Nous ne retrouvons que les rebuts de cuisson qui se chiffrent en tonnes, alors que seule une part infime du site est réellement fouillée. Ces tonnes que l’on retrouve et qui ont permis de monter cette exposition ne constituent qu’une infime partie de ce qui a été fabriqué et exporté. Il s’agit de céramique commune, mais celle de Sevrey a un intérêt intrinsèque qui fait qu’elle est massivement diffusée. Elle est standardisée, plus solide et, vu l’ampleur de la production, elle a sans doute un coût moindre et est très facilement disponible.

Rejet de ratés de cuisson du Xe siècle dans une fosse de décantation.

© Antoine Guicheteau, Inrap

Répertoire des formes de la céramique bistre de Sevrey.

© Pierre Quenton, Inrap

Ensemble de céramiques appartenant à la collection Nugue.

© Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône / Julien Piffaut

C’est initialement une céramique qui est orangée, parce que cuite en mode oxydant. Un changement technologique majeur intervient à la fin du VIIIe siècle quand les pots et les cruches sont cuits en mode réducteur : le four est fermé, l’air ne circule plus et les céramiques prennent une teinte grise. Le répertoire va se simplifier et perdre ses formes ouvertes de tradition antique. À ce moment-là, l’aire de diffusion de cette céramique se rétracte, mais reste importante puisqu’on en retrouve dans toute la Franche-Comté jusqu’au Lyonnais.

Enfin, ces dernières années, au fil des opérations, d’autres artisanats ont été découverts à Sevrey : artisanat du verre et de la forge, travail des alliages cuivreux, production de terres cuites architecturales, artisanat textile.

Pesons, fusaïoles et aiguilles des XIe-XIIe siècles illustrant le tissage.

© Gaëlle Pertuisot, Inrap

Que nous apprend cette céramique sur cette population de potiers ?

A.G. : Ce sont aussi tous les changements de mode de consommation qui transparaissent à travers la céramique. À l’époque mérovingienne, il y a encore beaucoup de bols, de jattes, de formes ouvertes liées à des modes de consommation – celle de l’huile notamment – qui disparaissent complètement à la période carolingienne. Nous exposons aussi des lots de fèves et d’orge qui évoquent la consommation de bouillies au Moyen Âge dans des pots à cuire. Nous présentons des céréales panifiables, des ossements d’animaux, des aliments liés à la cueillette, comme des noisettes, des fruits. Tous ces éléments nous donnent des indices sur le statut social de cette population de potiers. L’alimentation, proche de celle du monde paysan, indique une condition relativement modeste, mais non misérable. Certains peuvent ainsi porter sur le vêtement des petites agrafes à doubles crochets qui peuvent être étamées d’argent. L’archéologie préventive permet de comprendre le quotidien de ces gens du haut Moyen Âge, alors que pendant très longtemps cette période n’était connue que par des mentions d’évêques et de rois dans des textes.

Inauguration de « De Terre et de bois » au musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône.

© Christelle Ferreira, Ville de Chalon-sur-Saône

Sait-on comment s’organisaient ces artisans ?

A. G : L’information manque pour le haut Moyen Âge, mais on sait par des textes postérieurs que ces artisans appartiennent à la confrérie des « tupiniers », un mot typique du Chalonnais et du Lyonnais qui désigne ceux qui fabriquent les « tupins », c’est-à-dire la céramique commune. Il y a encore 30 potiers à Sevrey au XVIIe siècle et le dernier potier est mort en 1872. Nous connaissons les noms de familles de potiers de 1449 jusqu’au XIXe siècle, les Beaupoil par exemple, qui appartiennent certainement à une dynastie de potiers bien antérieure à 1449. L’archéologie permet de toucher ce monde du travail. Nous avons fouillé récemment les zones d’extraction de l’argile, les bâtiments avec leurs zones de séchage, les traces des tours de potier, les fours, les zones de stockage de l’argile. Nos analyses chimiques nous permettent de mieux comprendre comment sont triés les argiles et les choix faits par les potiers pour produire ces céramiques. Nous avons aussi des informations sur les bois utilisés pour la cuisson des vases grâce à l’anthracologie, sur les outils en pierre, en os…

Four de potiers du IXe siècle à Sevrey.

© Antoine Guicheteau, Inrap

Par ailleurs, nous avons aussi fouillé une partie du cimetière du village de Sevrey. Parmi la petite centaine de tombes fouillées, deux ont livré des dépôts de cruches associés au défunt. Ces vases sont des ratés de cuisson qui restent fonctionnels et qui selon des chercheurs pourraient avoir contenu de l’eau bénite. Ces sépultures datent des Xe-XIe siècles période où la présence d’objets dans les tombes a disparu sans doute du fait de la christianisation des pratiques funéraires, contrairement aux siècles précédents où des dépôts peuvent être associés aux défunts que nous présentons dans la salle sur Chalon.

Le cimetière médiéval de Sevrey en cours de fouille.

© Mathieu Maerten

Comment présentez-vous ce village de potiers dans l’exposition ?

G. C. : Dans la deuxième salle, nous présentons la production céramique, de la préparation de l’argile jusqu’à sa commercialisation. Nous commençons par les éléments variés de contexte : la présence des matières premières (le bois, la terre, l’eau), et des voies fluviales et terrestres, qui sont spécifiques au village de Sevrey et qui ont favorisé sa production potière. Puis, nous montrons les différentes étapes de fabrication de cette céramique : comment préparer la terre, la faire sécher, comment tourner les céramiques et les cuire, avec une proposition de reconstitution d’un four où sont disposées ces céramiques.

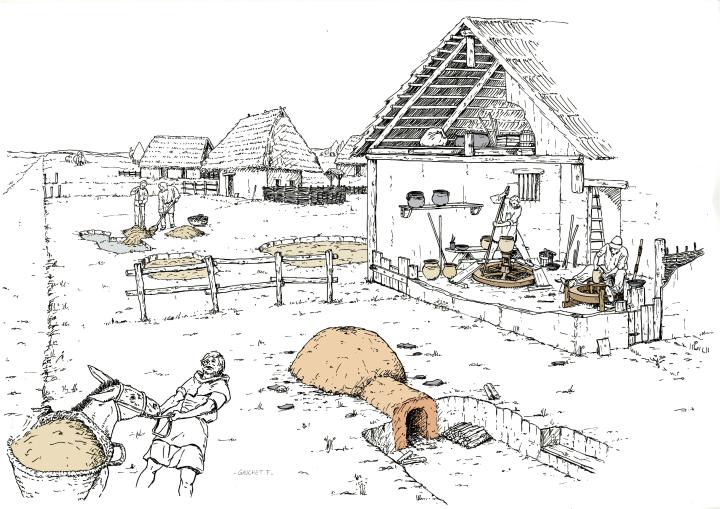

Évocation de l’atelier de Sevrey du Xe siècle.

© Dessin François Gauchet, Inrap

Ensuite, sur une grande barque centrale qui a reprend la forme des bateaux qui transportaient ces productions sur la Saône, nous présentons une sorte de catalogue de la vaisselle de Sevrey, avec le bistre et la grise et les différentes formes. En parallèle, une vitrine présente les rebuts, et les pièces qui ont été marquées de façon à ce qu’elles ne soient pas vendues parce que jugées de qualité insuffisante.

Vue de l’exposition « De terre et de bois ».

© musée Vivant Denon

Nous présentons également quelques aperçus des productions autres en terre cuite, brique, tuiles, canalisations et nous élargissons ensuite le propos à la vie dans le centre potier, en abordant les inhumations, les objets du quotidien, l’alimentation et les différents artisanats (verre, métal, textile). Une vitrine termine ce parcours en ouvrant sur la production céramique de Sevrey après le Xe siècle et jusqu’au XIXe siècle. Il nous paraissait important d’intégrer à notre parcours un discours sur les méthodes de l’archéologie : un espace de manipulation permet d’aborder trois métiers – la céramologie, la pétrographie et la carpologie – et leurs techniques. Ainsi, le visiteur peut remonter une céramique, observer, à la loupe binoculaire des lames de pétrographie qui ont servi à caractériser les argiles ou encore identifier des espèces de graines qui ont été retrouvées à Sevrey.

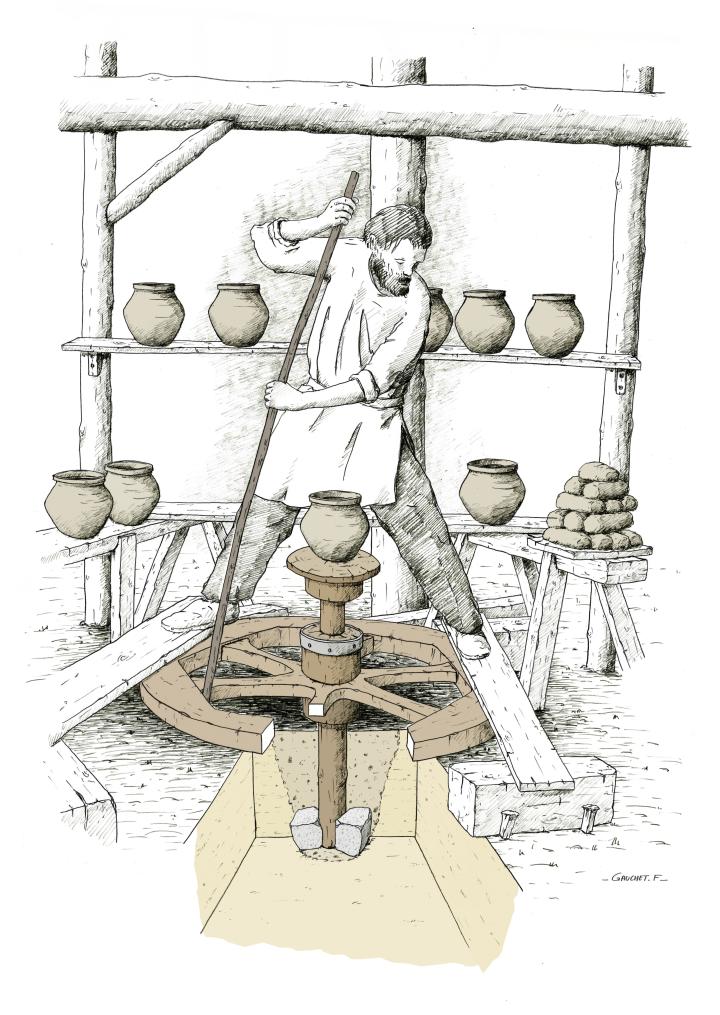

Évocation de l’utilisation du tour au bâton.

© dessin François Gauchet, Inrap

Autour de l’exposition se développe une programmation plus large : par exemple, depuis novembre dernier, des étudiants et des étudiantes de première et de deuxième années du parcours Céramique de l’école Duperré de Paris confrontent à leur propre culture potière les découvertes qui ont été faites à Sevrey, tout en les revisitant en termes de manières, de décors, d’idées. Nous présentons leur travail dans le hall du musée, en ouverture du parcours. Une vingtaine de projets tourneront sur toute la durée de l’exposition, associant vidéo et production de céramiques autour de thèmes variés : l’usage et la transformation de la terre, le geste des céramistes, l’impression de décors à la molette, l’argile comme peinture, le travail des archéologues, le dégagement des fours... De la même manière, à Chalon, des étudiants et des étudiantes de l’École Média Art du Grand Chalon ont présenté en mai leurs travaux s’inspirant des céramiques retrouvées lors des fouilles de Sevrey et de ses alentours ainsi que de documents d’archives. Enfin, Véronique Durey, de la Poterie des Grands Bois, qui a produit des éléments de médiation et produits dérivés pour l’exposition, viendra faire des démonstrations de tour de potier au bâton au moment des journées européennes du patrimoine pour montrer comment on tourne et décore des céramiques au haut Moyen Âge.

Vitrine Duperré, Zoë KESKINIDÈS, « Poussière de Sevrey », exposition « De Terre et de bois » au musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône.

© musée Vivant Denon

Brigitte MAURICE-CHABARD, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées de Chalon-sur-Saône

Gwenaelle COLAS, attachée de conservation, adjointe à la directrice du musée Vivant Denon

Denis DUBOIS, assistant de conservation du patrimoine, gestionnaire des collections archéologiques du musée Vivant Denon

Comité scientifique

Antoine GUICHETEAU, responsable de recherche archéologique, Inrap

Benjamin SAINT-JEAN VITUS, archéologue, ingénieur chargé de recherche, Inrap

- Quand est-ce que Chalon émerge dans l’histoire ? Pourquoi une exposition ?

- Comment s’organise le parcours de l’exposition ?

- Quand apparaît la céramique de Sevrey ?

- S’agit-il dès le début d’une production de masse ?

- Que nous apprend cette céramique sur cette population de potiers ?

- Sait-on comment s’organisaient ces artisans ?

- Comment présentez-vous ce village de potiers dans l’exposition ?