Vous êtes ici

Ce que le numérique fait à l’archéologie et aux archéologues. Contribution historiographique et épistémologique à l’étude des évolutions d’une discipline et de ses pratiques en France depuis les années 1970

Christophe Tufféry soutient sa thèse réalisée sous la direction de Julien Longhi (CY Cergy Paris Université) et la codirection de Boris Valentin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), le lundi 12 décembre 2022. Cette thèse est conduite dans le cadre de l’EUR Humanités, Création, Patrimoine et a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d’investissements d’avenir intégré à France 2030, portant la référence ANR-17-EURE-0021.

Résumé

Cette thèse adopte un double point de vue historiographique et épistémologique.

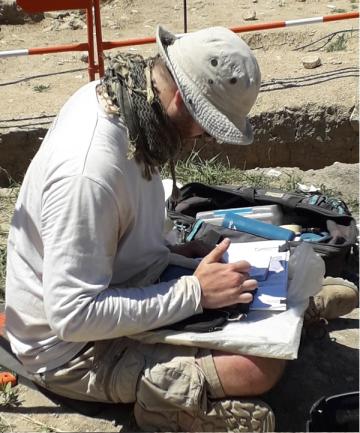

En prenant comme période d’étude les cinq dernières décennies, la thèse questionne les pratiques numériques des professionnels de l’archéologie depuis l’acquisition de données jusqu’à leur publication sur l’internet. Néanmoins cette recherche se concentre sur le terrain, lieu privilégié d’observation de la construction des savoirs archéologiques.

Son projet est un ensemble d’observations et d’interprétations sur la transformation des pratiques de de la notation et de l’enregistrement des informations sur les observations de terrain, en s’appuyant sur l’étude de plusieurs sources documentaires directes et indirectes, des archives de fouille, des dispositifs numériques, des entretiens et notre propre pratique, mise en réflexivité.

Parmi ses résultats, la thèse a abouti au développement d’une application de transcription numérique ArchéoText qui s’appuie sur plusieurs des méthodes et techniques des « humanités numériques ». Appliquée à l’étude de cahiers de fouille des années 1970 et 1980, l’analyse des contenus de ce type d’archives en montre la richesse des contenus. Elles comportent les traces de la production des savoirs sur le terrain, de la vie sur la fouille, des relations entre les archéologues, que ce soit sur le terrain ou en dehors de celui-ci, des réseaux de sociabilité des archéologues pour l’époque concernée.

L’observation de nombreux dispositifs numériques apparus à partir du milieu des années 1980 et des pratiques récentes qui leur sont liées ont montré d’importants changements dans les contenus et supports des notations de terrain depuis plusieurs décennies. Certains types d’archives et modalités de production de savoirs sont en voie de disparition, au profit d’autres modalités qui convergent vers une production massive de données.

L’évolution des méthodes et techniques numériques soulève de nombreux problèmes, que ce soit dans la formation des utilisateurs, dans l’hétérogénéité constatée et durable des pratiques numériques, dans le fonctionnement des collectifs de travail, dans les critères de scientificité empruntés à d’autres disciplines scientifiques. Si les professionnels de l’archéologie observent cette mutation le plus souvent de façon distanciée, parfois critique, la plupart d’entre eux s’y inscrivent en cherchant à négocier des consensus et de nouvelles positions pour rendre l’adoption de ces nouvelles pratiques supportables à titre individuel et collectif.

Face à la tendance à l’homogénéisation des pratiques et des savoirs numériques de l’archéologie, la thèse promeut une histoire émotionnelle des savoirs archéologiques, qui permet de (re)trouver la dimension anthropologique de la construction des nouveaux savoirs de l’archéologie.

Mots-clés :

Archéologie, numérique, pratiques, dispositifs, savoirs, historiographie, épistémologie, humanités numériques.

Composition du jury

- Bruno Bachimont, Professeur des Universités, Université de Technologie de Compiègne Rapporteur

- Dominique Garcia, Professeur des Universités, Université d'Aix-Marseille

- Julien Longhi, Professeur des Universités, CY Cergy Paris Université, Directeur de thèse

- Geneviève Pinçon, Conservatrice du Patrimoine, Ministère de la Culture

- Haris Procopiou, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Rapporteuse

- Boris Valentin, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Codirecteur de thèse

75006 Paris

Christophe Tufféry

christophe.tuffery [at] inrap.fr